FrontPage

街かど歴史資料室

イベント & 新着情報

※画像をクリックすると、それぞれ拡大表示します。

神田浜町絵図

原爆投下後の長崎

火打ち箱・火打ち金・火打ち袋・火打ち石

【火打ち箱】

火付け道具をまとめて入れておくためのもの。

左の部屋に入っている黒いものは消し炭で、火口(ほくち)として使われたもの。

火口とは、火打ち石で火打ち金を打って出た火花を移して種火とするために使うもの。

火口には、火付きのよい消しすみ以外にも、ガマの穂など、さまざまな繊維質のものも使われた。

【火打ち金と火打ち袋】

火打ち金は鋼鉄製。さまざまな形のものがあるが、写真の火打ち金は、山型で持ち手にあたる斜辺が斜辺がねじれている事から「ねじり鎌」と呼ばれる。

火打ち袋は、火打ち石や火口を携帯するための袋。袋と火打ち金が一体化したもの、帯から提げられるように値付けを伴うものなどもあるが、写真の火打ち袋はシンプルな布製の袋で、懐中に入れて携帯する。写真のように紐にねじり鎌を括り付けて使われることが多い。

【火打ち石】

火打ち石で火打ち金を叩くと火花が出るのは、火打ち金が石で削られ、その時の高熱で火打ち金から削り取られた鉄粉が酸化するためである。

したがって、火打ち石は硬質である必要があり、他には特に条件はなく、さまざまな石が使われる。関東では石英が多く、他にチャートや黒曜石も使われる。

私は石の判別はできませんが、上は黒曜石、下2つは鉄石英のように見えます。

※解説文(火打ち箱・金・袋・石すべて):たばこと塩の博物館学芸員 青木様の掲載許諾済み

写真:街かど歴史資料室所蔵

桐生大新年宴会

この写真は、明治32年1月7日桐生大新年宴会の際、撮影せし所にして、同会は、岩下才助氏外60有余名の桐生地方有力家発企に係り、賛成員無慮400名に重んとす。

同会の目的は、桐生・足利地方の買次諸君を招待し新年慶賀の意を表し、合せて倍旧の親睦を図るに在り。当日は、三丁目桐座を以て会場に当て、午后一時発企人総代岩下才助氏の開会の趣旨をもって開会を告げたり。次で企民の発企人総代祝辞朗読、並に、服部道玄・金子竹太郎両氏の演説あり。終て宴会に移る。林盤献酬の間、余興三番鞘当新曲松竹梅は桐生町芸妓総出にて演ぜられ、又、同座に開演中なる大川一座は、新作「乗合船」を寄演せり。各自十二分の間を尽し無地閉会せしは午后六時。近年稀有なる盛会なりき。

新曲 松竹梅

開けゆく世に、相生の松乃緑の色、かへぬ桐生の里の織物と、実にさらかたあやにしき、売り買う人も呉竹の、直なる道をたどるなる、されと和朗の昔より、花の兄なる梅香や、かんはしき名は御国の、其果迄も咲匂う、今日の栄そ目出度ける。

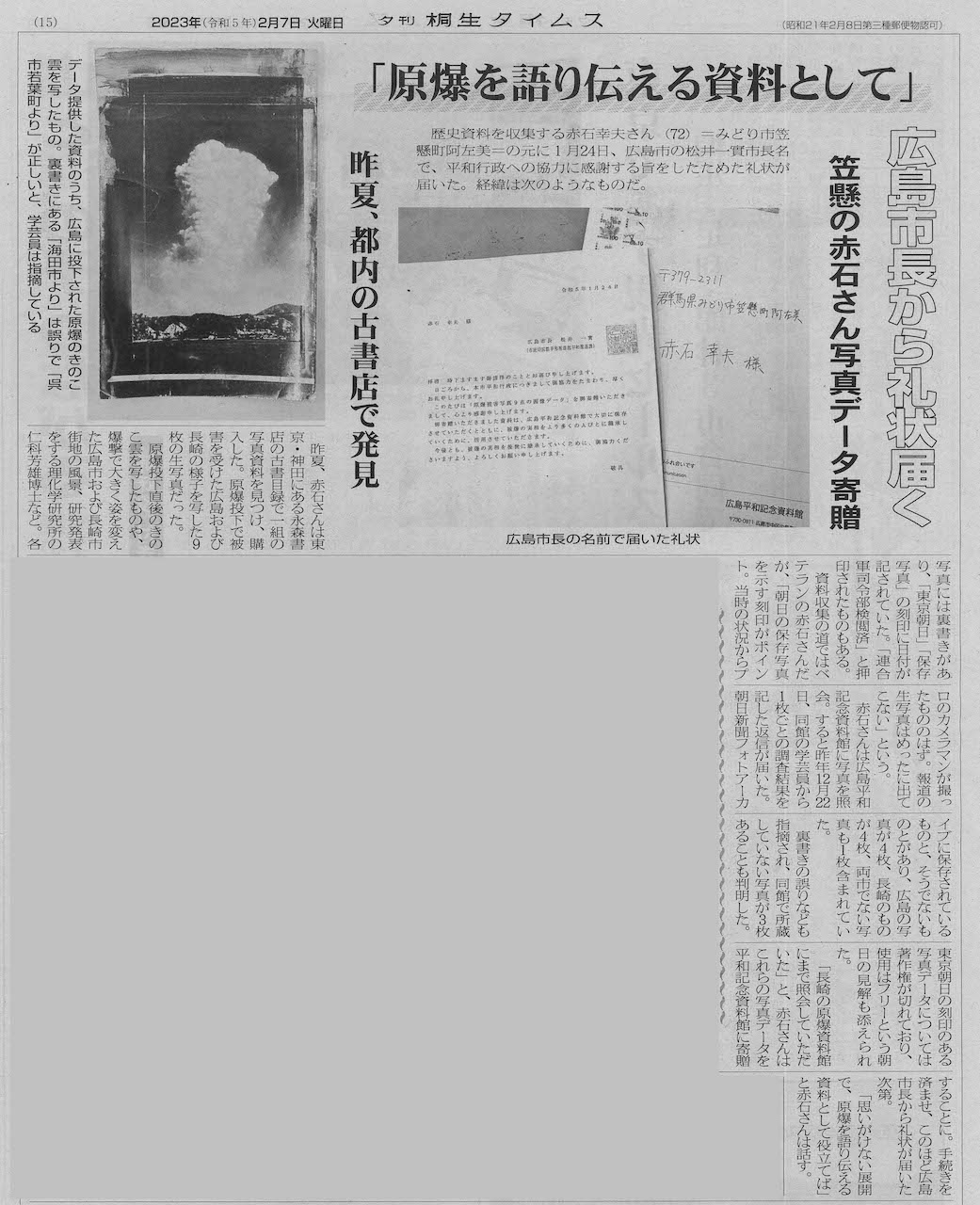

生写真が伝える「あの夏の広島」

赤石さんが見つけた原爆の記録

戒厳令化の弾圧事件へ

100年前の甘粕事件を伝える写真資料

原爆を語り伝える資料

広島市長から令状届く

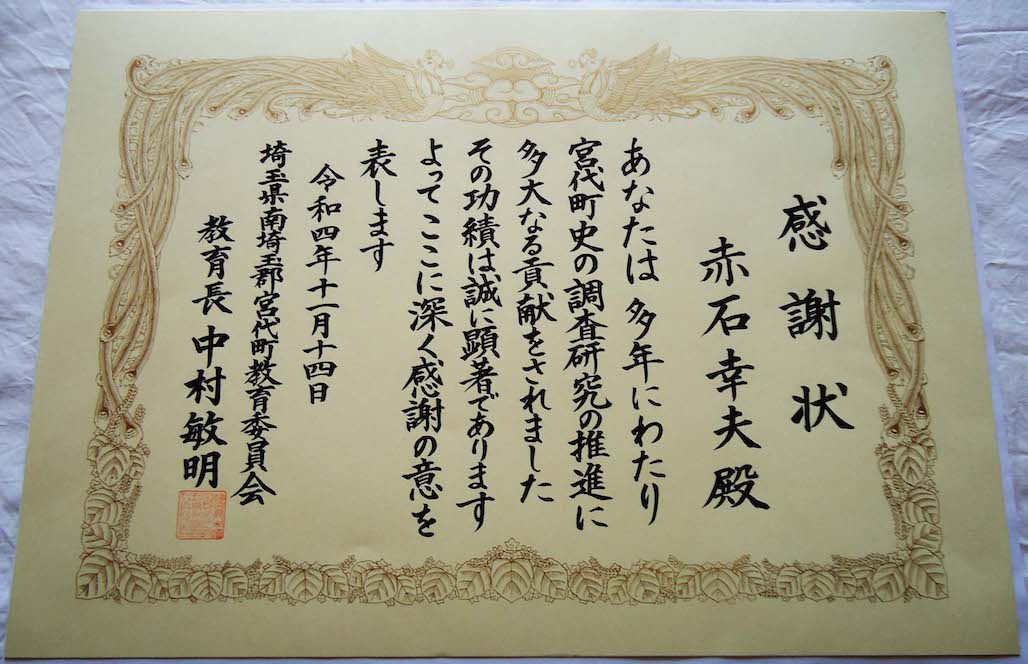

感謝状

埼玉県南埼玉郡宮代町教育委員会様より頂戴しました。

宮代町ウェブサイト:https://www.town.miyashiro.lg.jp/

※宮代町郷土資料館のページは、トップページ上部「公共施設」→ 「郷土資料館」をクリックすると、ご覧頂けます。

宮代町教育委員会 教育推進課 新井様の掲載許諾済み

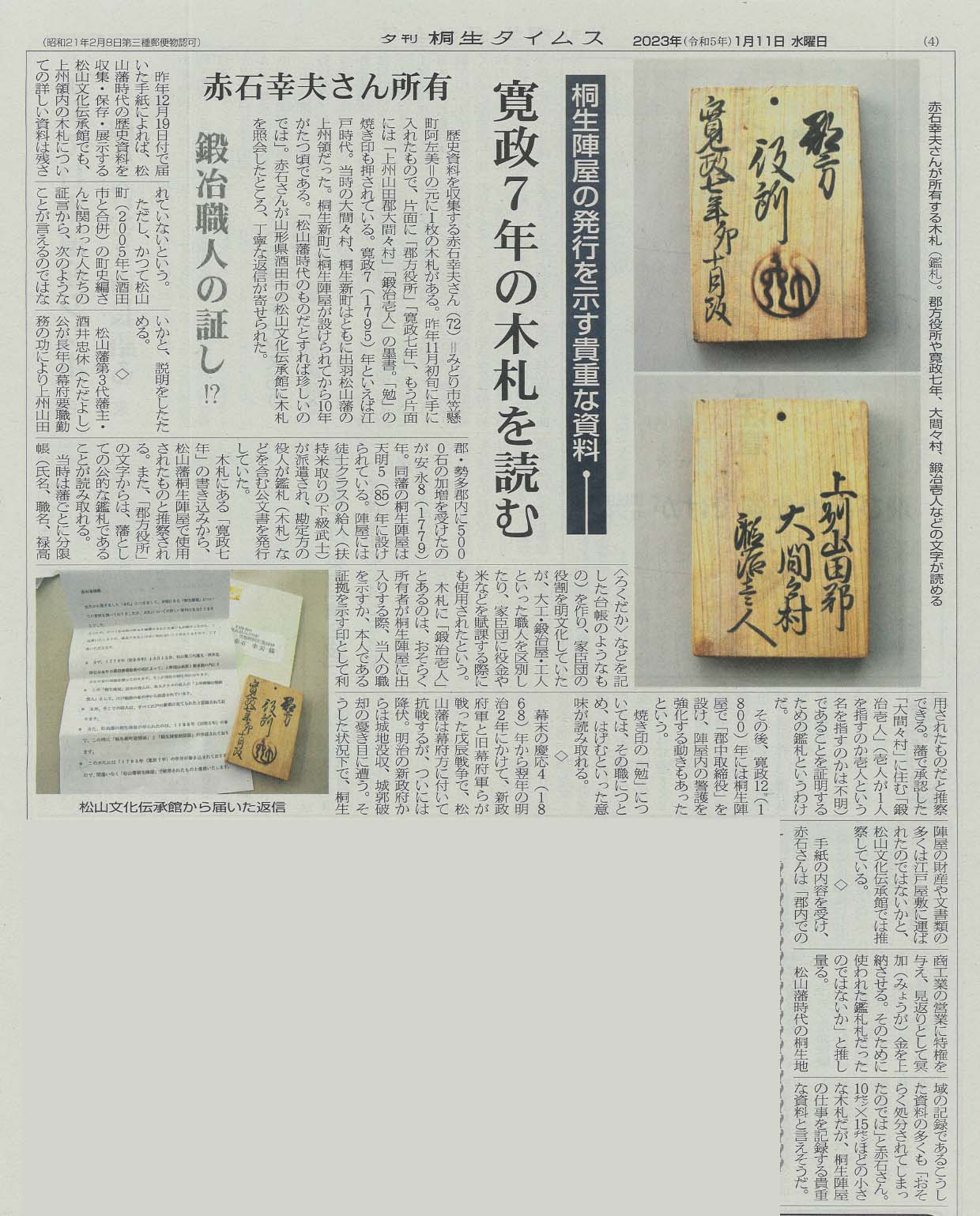

桐生陣屋の発行を示す貴重な資料

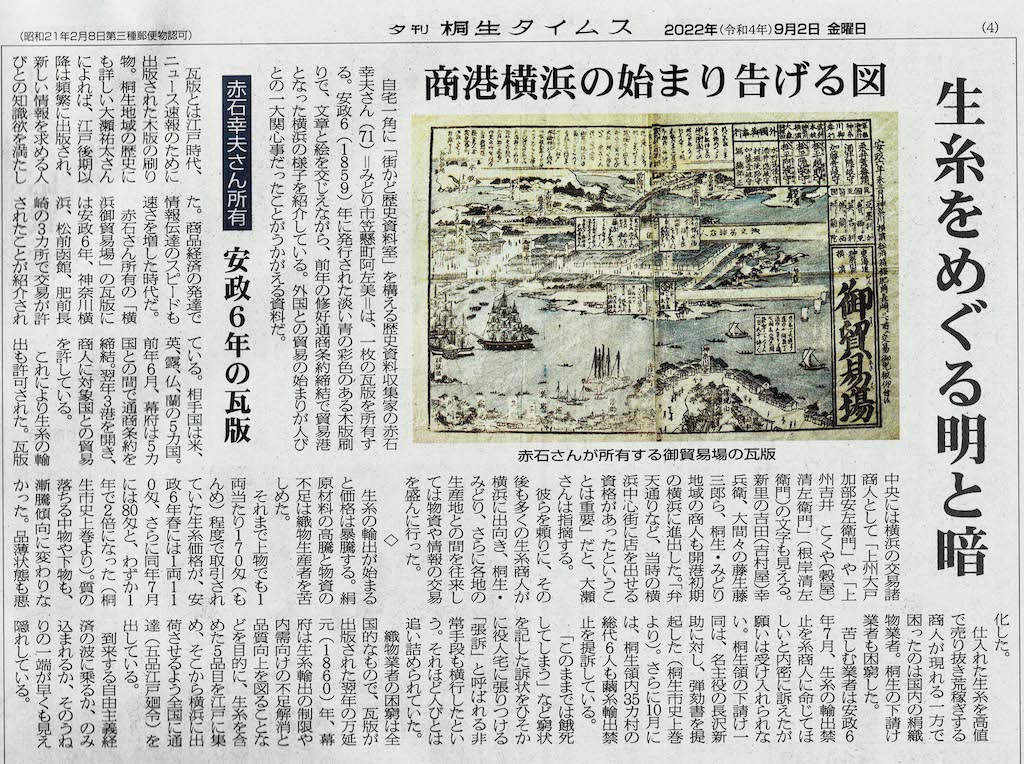

生糸をめぐる明と暗

みどり市教育委員会様より礼状を頂きました

大正期の梨木温泉⁉︎

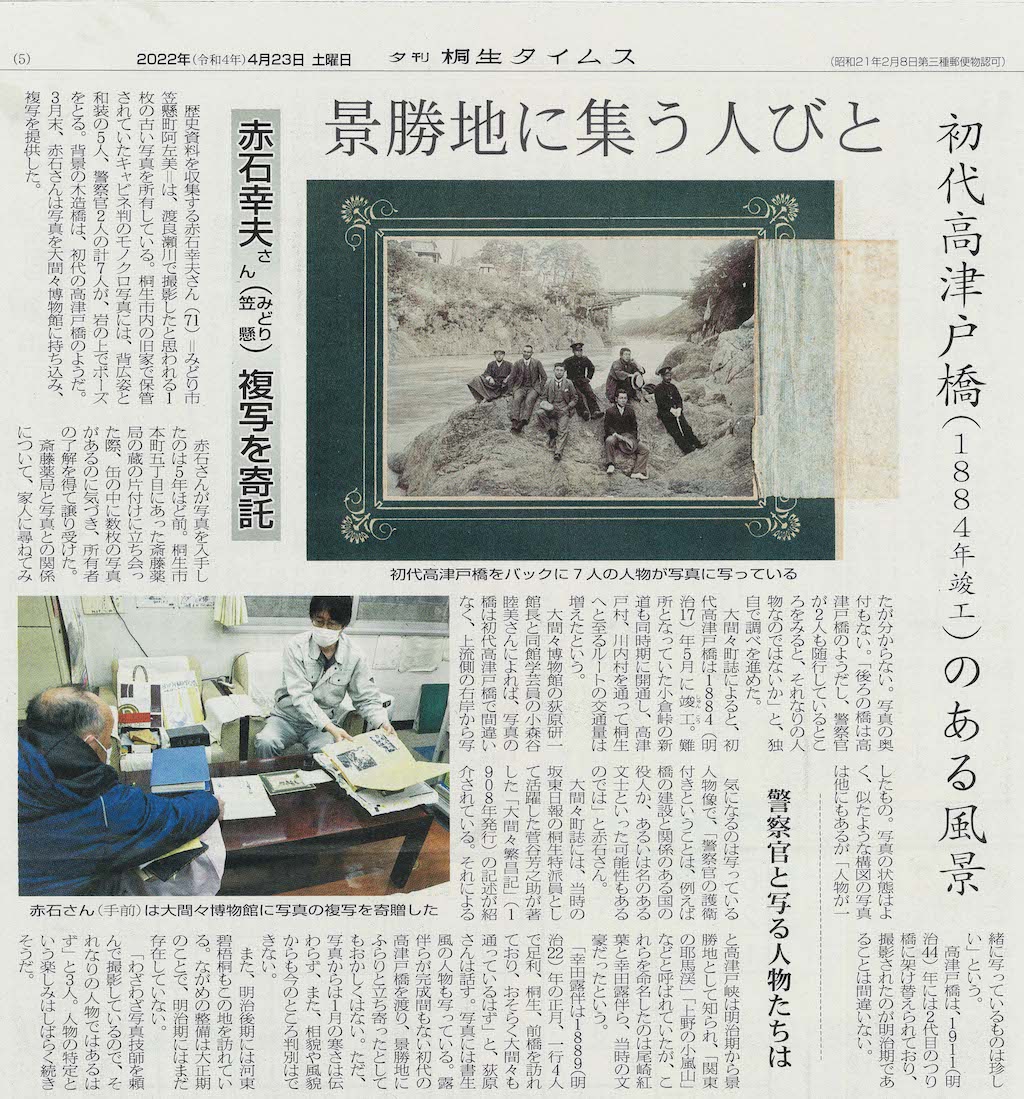

初代高津戸橋のある風景

「宣撫活動」伝える資料

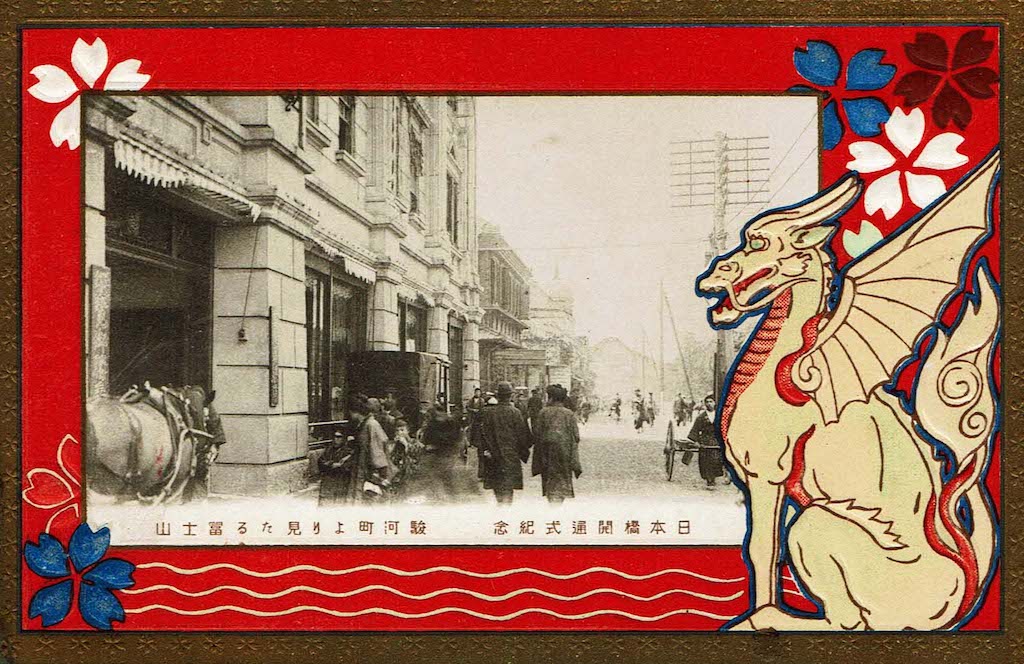

春の日本橋面影の旅路

駿河町は、日本橋通り室町二丁目と三丁目の通りを西に行くと、その両側に駿河町があった。

この通りを抜けると、北寄りに常磐橋がある。

ここから富士山がよく見えたため駿河の名があるという。現在の中央区日本橋室町一二丁目、この町の大部分を占めていたのが三越百貨店の前身の越後屋呉服店であり、駿河町といえば越後屋を意味していた。

慶長8年3月3日初めて日本橋が架けられる。

同9年になると、日本橋を起点として諸国の街道が整備された。東海道、中仙道、甲州街道、奥州街道、後年に日光街道が加わり五街道となった。

日本橋は、明治44年4月3日石造り塔橋に改造された。開通式には見物人が多数出たため、怪我人も出たようだ。写真は日本橋開通式記念駿河町より見たる富士山。

かつて徳川時代将軍のお膝元の城下町として賑わった日本橋も、明治のご維新では東京と改名された。

今や古き良き江戸の面影を持つ日本橋も、時の流れとともに街は国際社会へと移り変わり、外国人の往来で賑わっている。

文:参考文献資料より

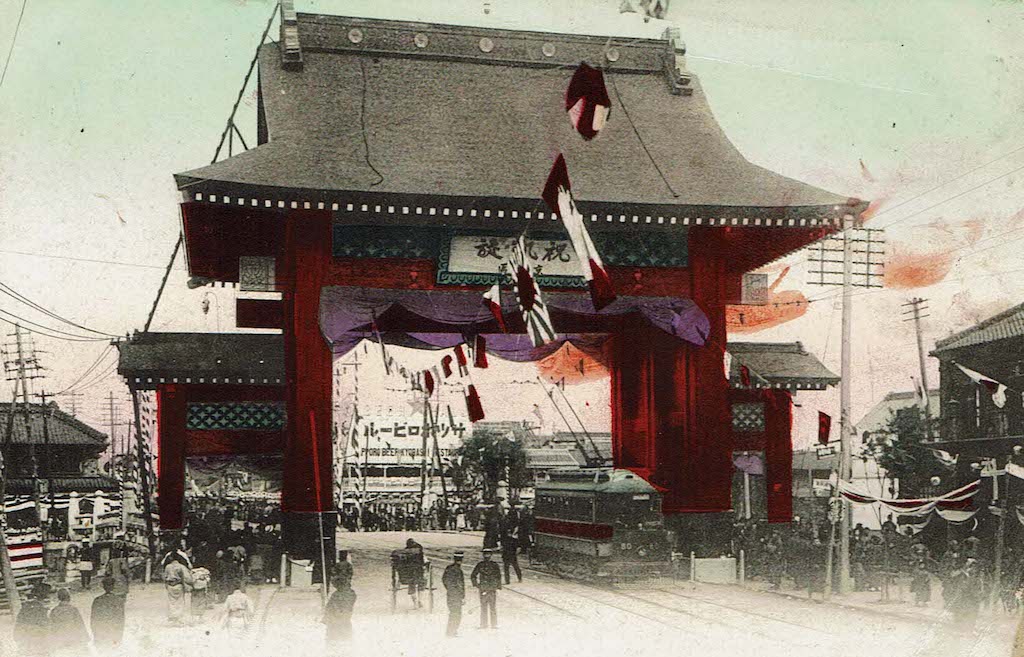

郷愁東京紀行

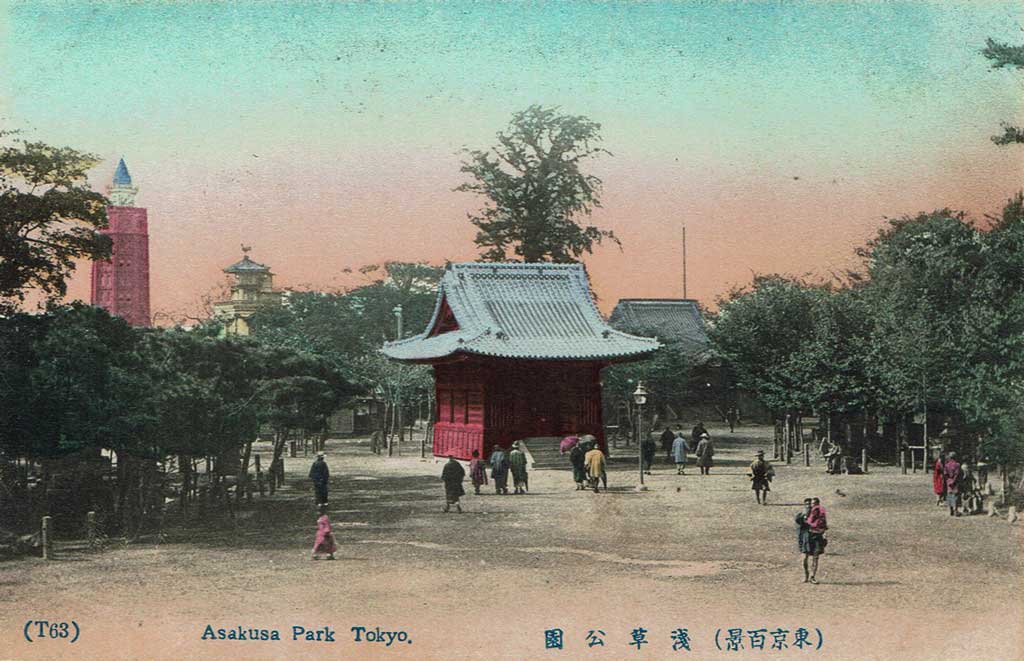

江戸期の浅草その発展は、江戸の中でもっとも早い。

徳川家康が江戸へ入国した天正18年(1590年)浅草は浅草寺の門前町として、かなり賑わっていたという。

江戸の初期、市街経営は慶長年間に行われた。

その頃、浅草は江戸市街から(離れ)独立して市街を形成していた。この状態は寛永年代の頃まで続き、江戸の発展に伴い承応の頃には江戸市街に編入。江戸市街浅草間、奥州道中の道沿いには町屋が続くようになった。

花屋敷五区の奥山に嘉永6年(1853年)輪王寺宮に仕えた植木屋の森田六三郎が輪王寺宮より土地を賜り、花屋敷を開園する。

当初は花を植えた回遊式の庭園だったらしい。明治になると、深川の材木商山本徳次郎と長男の松之助が受け継ぎ、植物園、動物園、遊園地を兼ねた施設を運営した。

時は流れ、浅草花屋敷は古き江戸の昔から、長きに渡り東京の観光名所として愛され、今や花屋敷は東京の心の故郷。

文:参考文献資料より

晩秋東京の旅路

江戸絵図によると須田町、神田浜町、筋違橋、御門南口に大通りをはさんで、須田町一丁目、二丁目がそれぞれ二つに分かれて向かい合っている。

古くは、ここに毎日野菜の市が立ち、多町、連雀町などとともに神田青物起立の一角を担ったが、文化年間には別に果物の組合を作り、須田町は水菓子市が開設された。この二つが再開統合されて神田市場となったのは、明治15年のことであった。

一説には、神田の市が江戸の青物市場の代表であったことは、この地が幕府の御用市場であったため、幕府の賄所を通じて江戸城中御台所に野菜類を上納した。

毎朝賄所から注文の品書が渡されると、品物を揃え賄所の下役人に渡した。下役人は品物を釣台の乗せ、御用札を立てて竜の口賄所まで運んだ。その威勢は大名行列もこれを避けるほどのものであったという。

時は流れ、東京の食文化を支えた神田青果市場も今や大田区へ移転となって新しい青果市場に生まれ変わって、東京の食の発信地となった。

文:参考文献資料より

東京四ツ谷見附甲州街道の旅路

絵図によると、四ツ谷は江戸の西口に位置し四ツ谷御門外の地で北は市ヶ谷、西は大久保と柏木、南は千駄ヶ谷にはさまれた、この地を四ツ谷といった。

一説には家も少なく、わずか四軒しかなかったので四ツ家、また、当地には四ヶ所の谷があったので四ツ谷の地名の説。

四ツ谷御門は江戸三十六見附の一つに入る。見附の通行は万治二年(1659年)九月江戸の外郭門に門衛を置いたが、各門とも侍二人、足軽五人が配置され年代により、各門の重要性により番人の人数なども異なった。

四谷見附から当時の重要道路で甲州街道を中心とした。当時の街道沿いには、多くが町人街が続いており南側の青山にかけては、田園風景も見られたようだった。

内藤新宿は、甲州街道の最初の宿場であり大いに賑わっていた。

今や東京四ツ谷はかつての古き良き時代の江戸の面影もなくなり、街は近代都市へと移り変わった。

文:参考文献資料より

東京新橋のりもの紀行

江戸の文化は、19世紀になると多様な展開を見せた。

春は花見、夏の花火夕涼み、秋は月見、冬の雪見など年中行事を生活の中に生かしながら行動文化が日常された。

かつて江戸の街新橋は、尾張町から芝口へ出る途中に新橋川に架かる橋が新橋である。

現在新橋川は埋め立てられたため、橋は形だけ残っている。

明治5年になると、品川〜横浜間で鉄道が仮開業となる。

1日6往復で片道35分、運賃は上等で1円50銭、中等1円、下等50銭であった。

同年9月になると、新橋〜横浜間の鉄道が開業する。

粋な江戸文化を持つ新橋は、今やサラリーマンの街としてその名は高い。朝夕に通勤客の往来で街は賑わい栄えている。

文:参考文献資料より

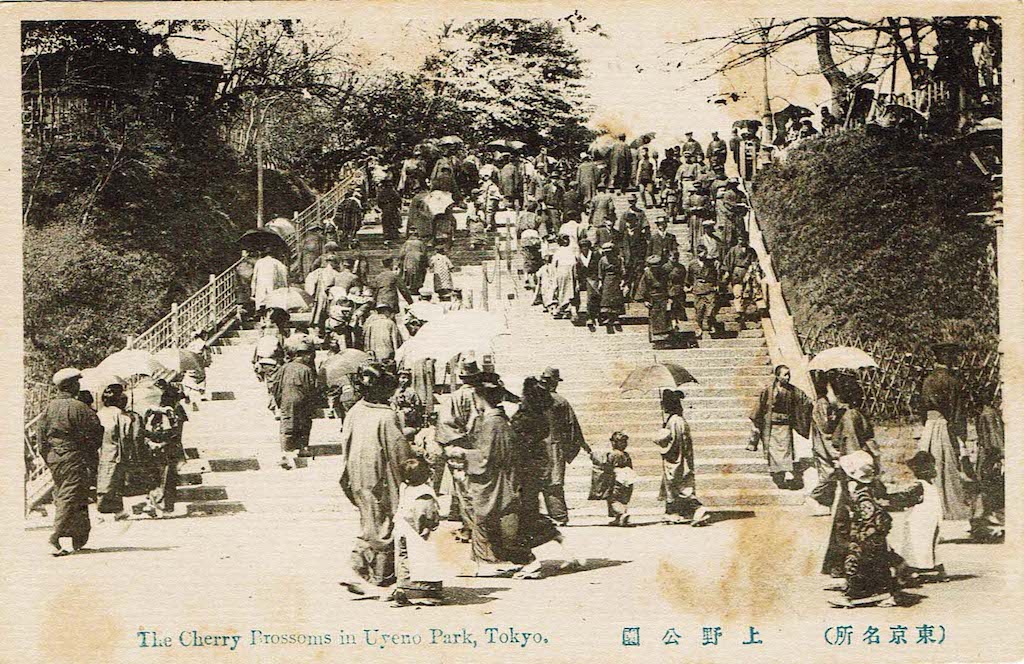

東京上野桜紀行

江戸期寛永年間の頃、上野の山へ3代将軍家光や各大名が桜を寄進して周囲に植えたという。

寛文年間の頃から花見客が増えて、上野の山は桜の名所となった。

江戸期までは山桜が主だったが、明治になると「そめいよしの」が植えられて、全国の公園に植えられる桜の9割が「そめいよしの」であった。

上野の山は明治期になると、日本で初めての公園となり公園が開設されると博覧会が開かれて文化施設が造られた。

明治24年には、日本鉄道により上野〜青森間が開通となった。当時片道26時間半、料金は下等で4円54銭、上野停車場は北の玄関口となった。

古き江戸の面影を持つ上野は、今や各国からの往来客で街は国際文化都市として賑わっている。

文:参考文献資料より

東京新宿ロマン紀行

東京新宿は、かつては内藤新宿と呼ばれた。内藤屋敷は現在の新宿御苑を含む広大な敷地で、ここに宿駅を開設する時、幕府の命で屋敷の一部を上地した。

甲州街道第一の宿として置かれたのは、元禄11年のことで伝馬や人夫が常備され、旅籠も建った。

天正18年(1590年)に江戸入りした家康は、まず江戸の都市計画の全体像をつくるために、毎日内藤駿河守という馬の名人を連れて、江戸の調査を始めたと言われている。

ある日の夕方、今日の甲州街道の出入りの四谷大木戸まで来た時、家康がお供の内藤に「今日はこれにて、そちはよく働いたから、その方にも好きなだけ土地を取らす」と言った。内藤は「しからばこの馬に乗って駆け巡った範囲を頂きたい」と申した。

内藤様の屋敷跡ということで、内藤新宿と呼ばれた。江戸は葵から菊へと時は移り変わり、明治の時代を迎えて東京になった。

古き良き江戸の面影を持つ新宿も今や街は国際大都市となった。

文:参考文献資料より

街かど情報

桐生タイムス(2021年5月17日)に掲載されました。

街かど歴史資料室収集文書が群馬県立文書館ウェブサイトで公開されたことが取り上げられています。

※詳細については、右の画像をクリックしてご確認ください。

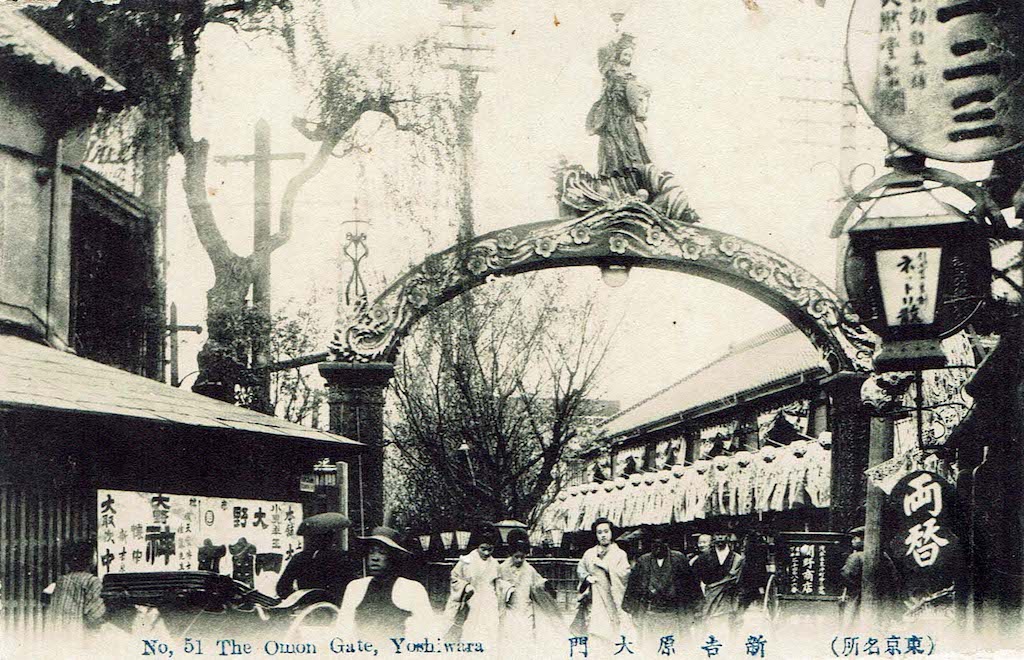

東京新吉原花街道中

写真:大正末期の新吉原花魁道中

街かど歴史資料室所蔵

かつて、江戸の初期から続いた新吉原の優美な街の灯りも、時の流れとともに昭和33年には街の灯りも消え、新吉原は近代都市へと生まれ変わった。

文:参考文献資料より

花魁道中とは

遊女屋から茶屋まで一町(約100M)ほどのところを、ゆっくり練って行くので二時間もかかった。

先導に箱提灯を持った若い者、次に振袖の禿(かむろ)二人がタバコ、盆や守刀を持って行く。

花魁がそれに続き、背後から若い者が長柄の傘を差しかけている。

その後は新造が二人、遣手婆(やりてばば)がつく。

その同勢でぞろぞろ歩くのだが、花魁は脇見もせずニヤリと笑ってもいけなかった。

茶屋へ着いては、出迎えの亭主に直接口もきかず、新造を通じ言葉を賜ったほどだった。

江戸の揚屋・置屋

客が遊女を呼んで遊興する場所が揚屋であった。

置屋は遊女を抱える家「遊女屋」をと呼んだ。

遊客は、廓に行くと揚屋に入って遊女を指名する。揚屋では、指名の遊女を呼びに置屋へ若い者を走らせた。揚屋からの差紙を持参して、置屋の主人あてに客の指名遊女をもらい受ける連絡票といったもので、揚屋の主人の記名捺印が必要であった。

置屋はその差紙に基づき、指名の遊女を揚屋へ行かせた。遊女が揚屋へ行くのを「揚屋入り」といい、これが花魁道中。

「街かど情報」

街かど歴史資料室寄託文書資料

を群馬県立文書館様ホームページにて掲載中。

群馬県立文書館様HP:https://www.archives.pref.gunma.jp/

※群馬県立文書館様掲載許諾済み

東京京橋春の旅路

京橋は日本橋通りを南に向かうと鍛冶橋の南から東に流れる堀に突き当たるが、この堀を渡してある橋が京橋である。

この堀を京橋川と言い、下流が八丁堀に続く。京橋は開府以来の古い橋で、その創建の年などはわかっていない。

京橋は山東 京伝(さんとう きょうでん)と深い縁がある。彼は、十三歳の時から京橋のほとりに住んだので、京橋の伝(名を伝蔵といった)それを縮めて京伝と号したのは、十九歳の頃であった。

寛政三年(1791年)出版取締令に触れたとして、手鎖五十日に処せられる。後に、煙草入れなどを売る京伝店を開いたのも京橋のほとりであった。

明治元年(1868年)七月、江戸は東京と改称され九月に明治と改元、天皇が初めて東京に行幸した。

今や古き良き時代の江戸の風情をもつ京橋も時の流れとともに街は国際都市へと移り変わった。

文:参考文献資料より

絵図が語る天明三年七月八日

サイズ:縦45cm×横57cm

街かど歴史資料室所蔵

徳川幕府からの御触書(おふれがき)

【解説文】

今般、武州・上州・信州(の各地)に泥入りや砂降りがあり、村々ならびに川筋の御普請について御手伝いを仰せつけられたところである。ついては、以前の御手伝いの時に竹・木・石その他いろいろな物の値段が理由なく高値であったということが報告されている。

このようなことはあってはならないことだ。よって、今回の御普請中に竹・木・石については勿論のことだが、その他の様々な品物についてもできる限り安価に設定して、御普請に差支えがおこらないようにして村々から売り出すようにと、御領の場合は代官が、私領の場合は領主や地頭より、一刻も早く村々に申し渡しなさい。

右の趣旨について、武州・上州・信州に領地や知行地がある面々に通知しなさい。

閏正月

東京新吉原紀行

江戸における幕府公認唯一の遊郭を吉原といった。吉原は元和4年(1618年)現在の中央区日本橋人形町2、3丁目付近に創設され、明暦3年(1657年)幕命で浅草日本堤、現在の千束4丁目内に移された。

この移転に伴い、旧地を吉原、新地を新吉原と呼んだ。

移転の理由は元吉原が江戸の急速な都市的発展によって遊里が町屋の中に囲まれてしまったため移転となった。

「花魁について」

花魁というのは江戸期亨保の頃に出来た呼び名で、下級遊女が太夫のような偉い遊女を、おいらの姉女郎と呼んでいるうちに “おいらの”が “おいらん姉女郎”となり、“おいらん” だけで呼ぶようになったものだと言われている。

江戸は、ご維新で東京となる。

今や古き良き時代の江戸の面影を持つ新吉原も時の流れとともに街は国際大都市へと移り変わった。

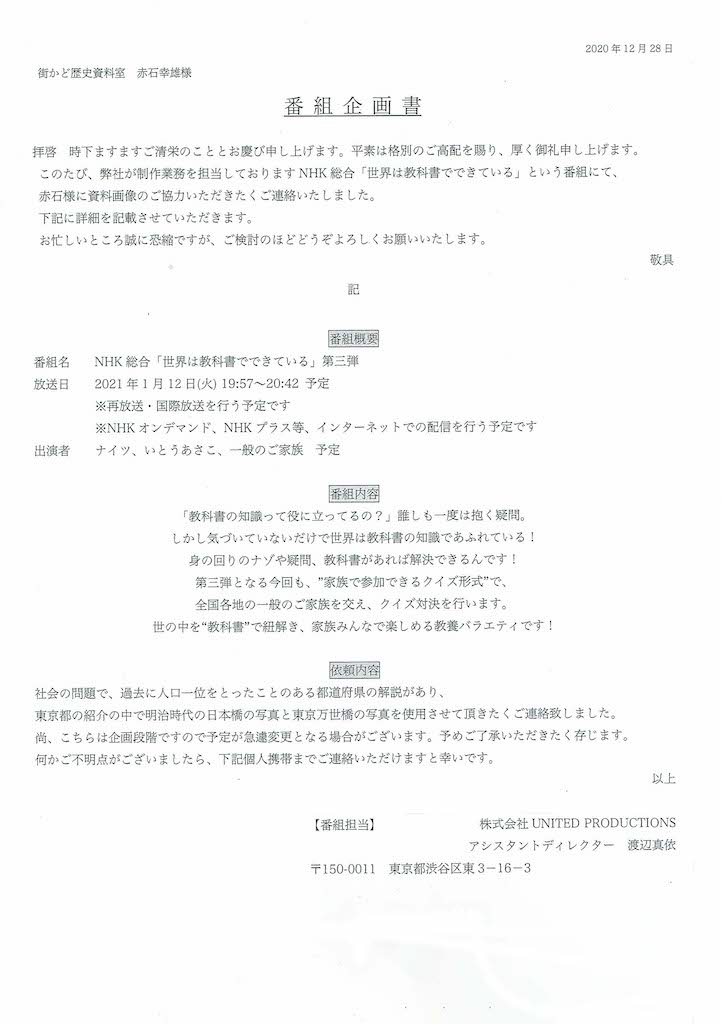

NHK総合「世界は教科書でできている」第三弾に資料画像提供

街かど歴史資料室所有の絵葉書をNHKの番組に資料提供し、放映されました。

番組名:NHK総合「世界は教科書でできている」第三弾

放送日:2021年1月12日(火)

※再放送・国際放送が行われる予定

※NHKオンデマンド、NHKプラス等、インターネットでの配信も行われる予定

出演者:ナイツ、いとうあさこ(敬称略)

【資料画像採用概況】

東京都の紹介の中で街かど歴史資料室が所蔵する明治時代の「日本橋」と「東京万世橋」の写真を使用

番組企画書

当室所有の資料画像提供の際に頂戴した番組企画書を添付いたします。

渡辺様掲載許諾済み

右の画像をクリックすると拡大表示します

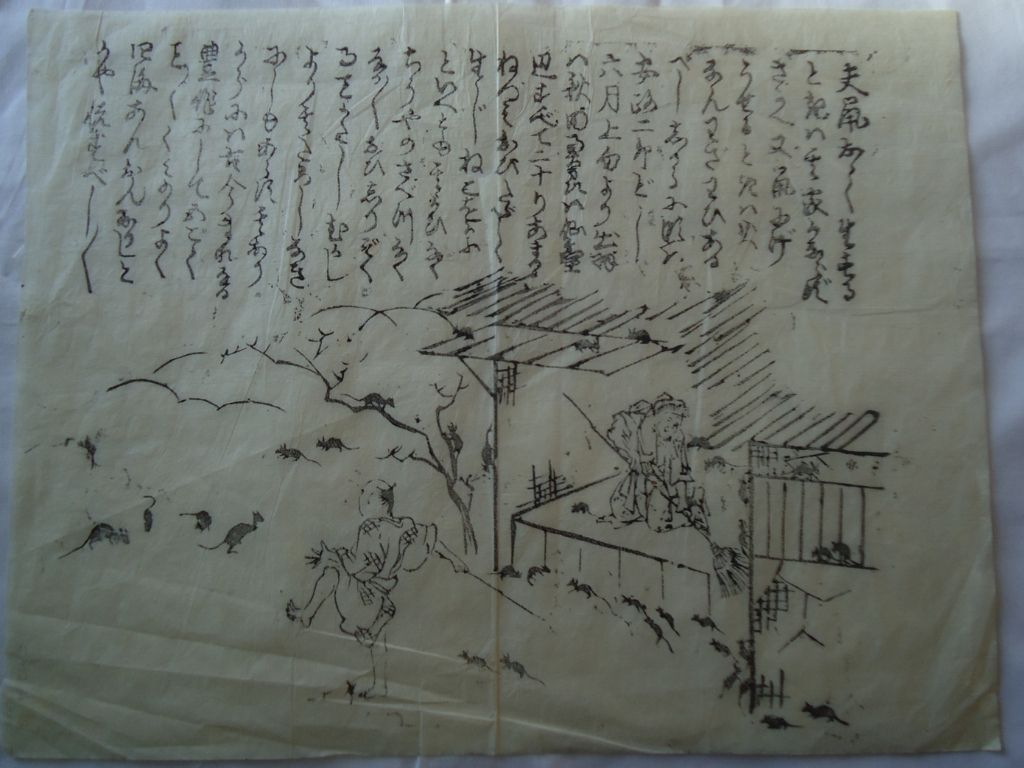

出羽国に鼠の大群来襲(江戸木版かわら版)

それ鼠多く生ずる時は、その家かならず栄え、又、鼠逃げうせるときは、火難災いあるべし、しかるに、頃は安政二卯年六月上旬より、出羽は秋田辺、南には仙台辺すべて二十里余り、ねずみ夥しく生じ、猫を呼ぶといえどもその甲斐なく、昼夜の差別なくなかなか追い退くるを難し、昔より其達しなきにしもあらず、その夏からには、古今稀なる豊作にして五穀をして実りよく、四海安穏なりしとかや、悦すべし悦すべし

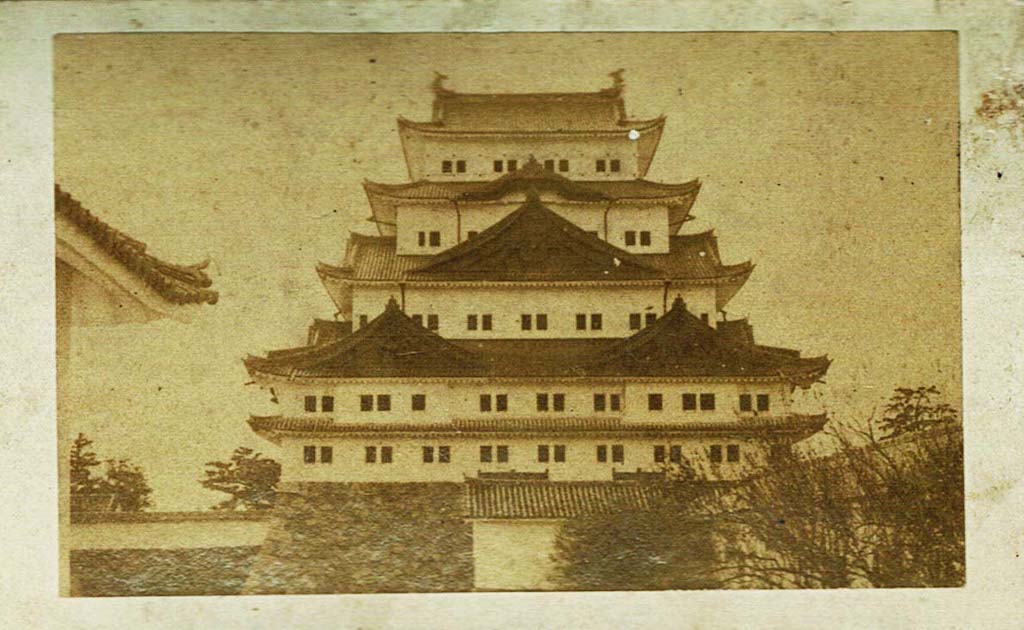

名古屋城(画像鶏卵紙 明治期)

1.名古屋城天守閣を真東から撮影したものです。この天守閣は昭和20年の空襲で、本丸御殿などとともに焼失しました。

2.撮影年の上限は明治12年です。名古屋城天守閣の金鯱は明治5年に降ろされ、東京の湯島、ウィーン万国博、日本各地で展示されました。明治12年にやっと天守閣に戻って来ました。下限は明治24年頃です。この年の濃尾地震で名古屋城も大きな被害を受け、その後多聞櫓は全て撤去されました。この写真の下部右側にある白壁は、糒多聞櫓です。

3.左端に軒先が写っているのは小天守の軒先で、株左側の白壁は小天守から大天守(天守閣)に渡る通路の土塀です。

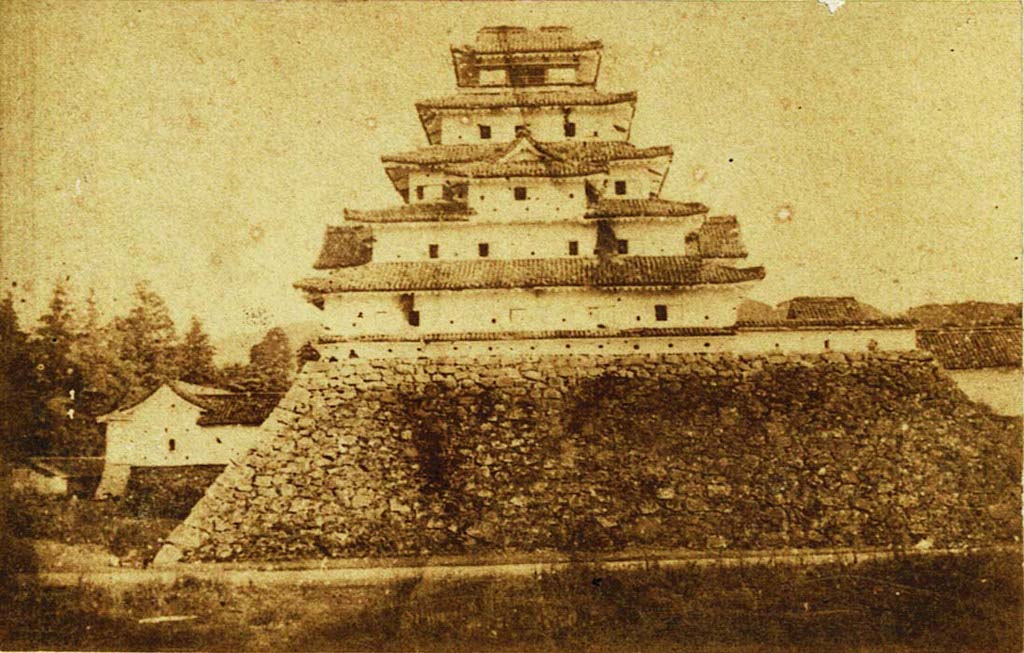

会津若松城(画像鶏卵紙 明治期)

写真は、会津若松城(別名 鶴ヶ城)の天守を西方から撮影したものです。おそらく明治5年6月上旬に会津を訪れた欧州人一行によって撮影されたものと推定されています。このときいくつかのカットが撮影されたと思われ、特に天守に関しては東西南北から撮影されたものが残されています。その原版(当時はガラス板)は会津に残されたと考えられ、のちに地元の写真館によって引き伸ばされたものが作成・販売され、現在でも結構目にすることができます。ご存知かと思いますが、この城では戊辰戦争において一ヶ月に及ぶ籠城戦が展開され、その後明治7年までにはすべての建物が取り壊されています。なくなってしまった天守を偲ぶというより、地元では「敗戦(=賊軍)の屈辱を忘れまい」という思いを強く持った人々が多かったようで、そうした人たちはこの写真を買い求めたようです。ちなみに天守が昭和40年に再建されることになりますが、その時の重要な史料として、この四方から撮影された天守の写真が用いられました。

このような経緯を踏まえてですが、当該資料が鶏卵紙であることは大変貴重であると思われます。おそらく原版からのものでしょう。数年前の大河ドラマの主人公になった新島八重が複数の鶏卵紙の会津の写真を所有していましたが、それを含めてもそれほど多くは目にすることはできません。惜しむらくは天守の西面であること。こちら側はそれほど砲撃を受けていません。反対側の東面の写真では、崩れ落ちそうな屋根など、敵軍による猛攻撃の傷跡を見ることができます。あえて言うなら東面よりも「(戊辰戦争の悲劇という)ドラマ性」がやや落ちるということでしょうか。

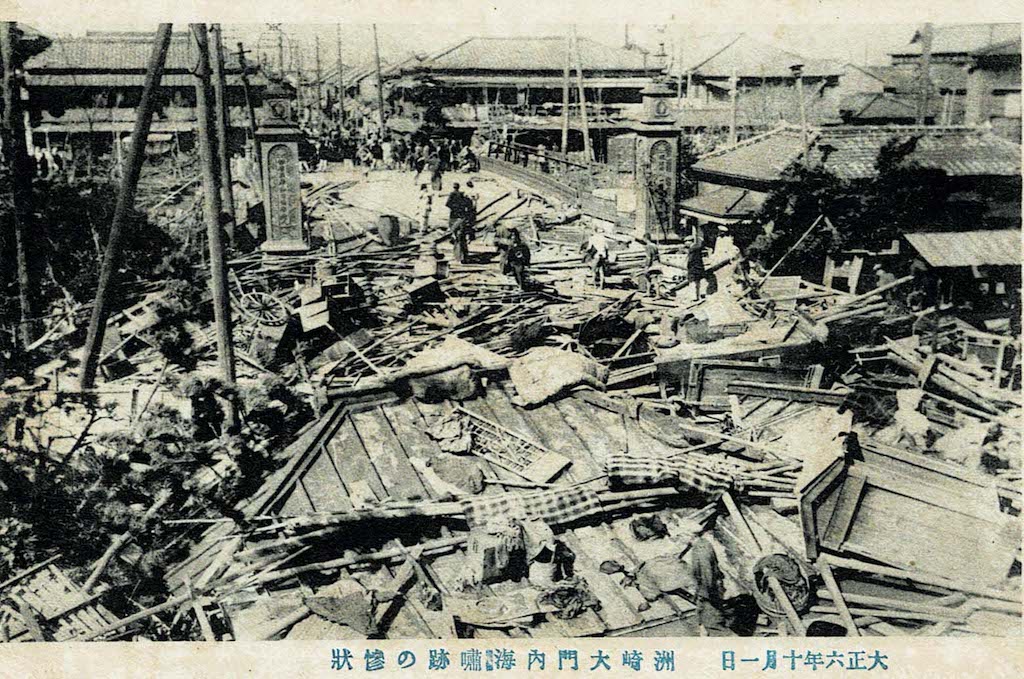

東京深川洲崎被害状況写真

写真全4枚:街かど歴史資料室所蔵

掲載文:参考文献資料より

大正6年9月30日夜半、東京を直撃した大暴風雨の時も洲崎遊廓は大被害を被り絵はがき屋の飯の種になった。

発生した大津波によって、洲崎遊廓では死亡者数が10人出ている。遊廓大火全焼は90戸に及んだ。

<洲崎は銀幕映画の舞台となった>

かつて映画の黄金期には、芝木好子さんの小説「洲崎の女」が原作で、若尾文子さんや京マチ子さんが赤線の女たちに扮した。

同じ柴木さん原作の「洲崎パラダイス赤信号」では、橋を渡る手前にある貧弱な一杯飲み屋の一軒が映画の舞台で、店に立ち寄る赤線の女たちとここへ遊びに来た男たちの銀幕のひとコマ。女主人公になった新珠三千代さんは、これによって演技開眼をしたと評価されている。

明治21年(1888年)根津遊廓(現在の文京区根津)は6月30日で廃業し、洲崎へ移転。洲崎遊郭仮営業は7月1日、同年9月17日開業式となる。

昭和33年1月31日洲崎遊廓廃業となる。

写真:街かど歴史資料室所蔵/鉛筆画:絵師 谷様作成

掲載文:参考文献資料より

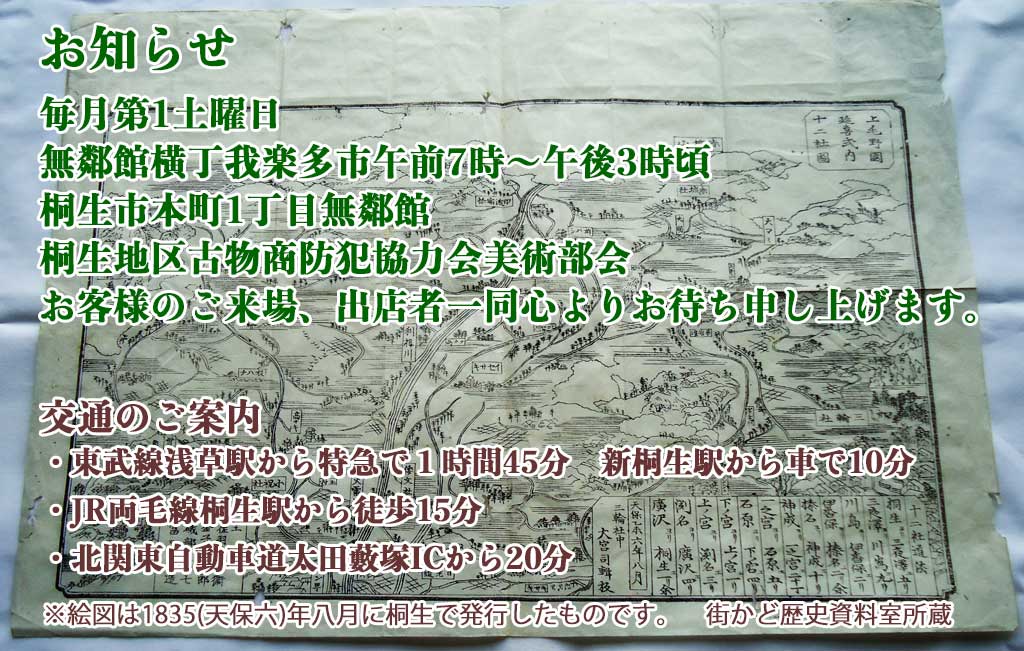

『毎月第一土曜日は桐生骨董市です』

無鄰館横丁桐生我楽多市へレトロな紙物屋「赤石古書」も出店しています。

お客様の多数ご来店を出店者一同心よりお待ち申し上げます。

当日歩道に桐生我楽多市の旗がたててあります。

出店時間:午前7時〜午後3時

※主催:桐生地区古物商防犯協力会美術部会

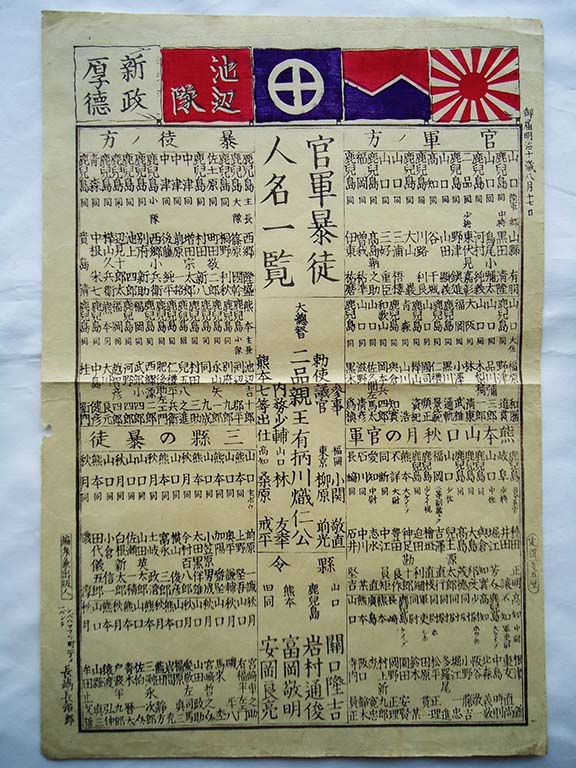

明治期木版かわら版「西南戦争」

解説文(以下をクリックし、pdf.ファイルでご覧いただけます)

・ 古写真研究こぼれ話五 真実を求めて 101頁

・ 古写真研究こぼれ話五 真実を求めて 102頁

・ 古写真研究こぼれ話五 真実を求めて 103頁

※本文掲載は高橋様および永島様の許諾済みです。

高橋信一(たかはししんいち)様

2011年 慶應義塾大学理工学部准教授 退職、現在に至る

工学博士(慶應義塾大学)

古写真研究こぼれ話五 真実を求めて

発行日 2020年3月3日 初版第1刷

著者 高橋信一様

発行者 永島 靜様

発行所 東京創作出版

〒271-0082 千葉県松戸市二十世紀が丘戸山町53-1

TEL/FAX:047-391-3685

桐生文化歴史資料館のご案内

※画像をクリックすると拡大してご覧いただけます。

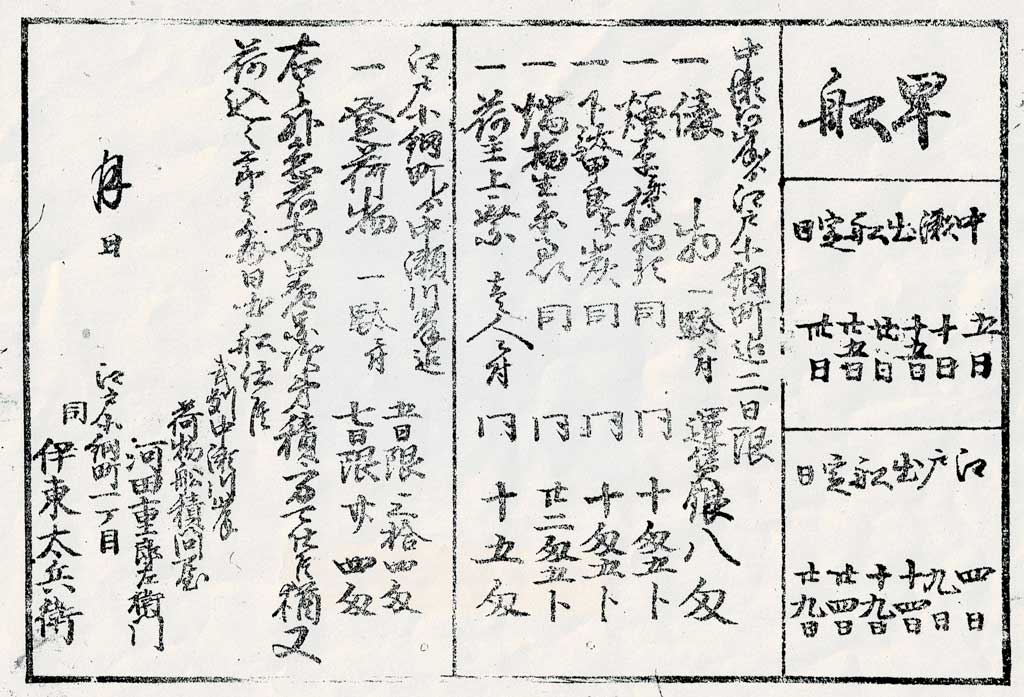

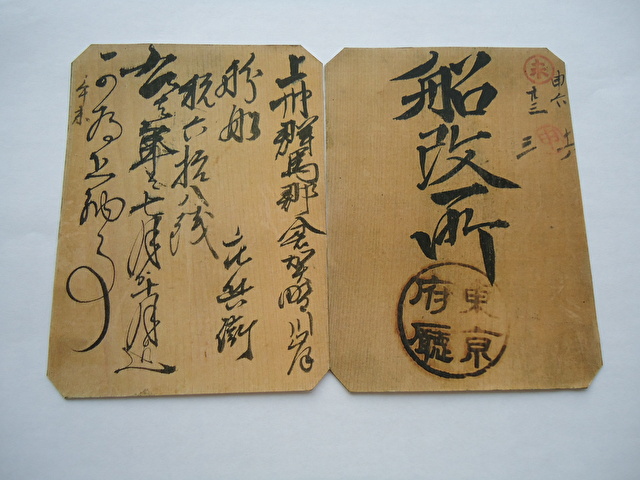

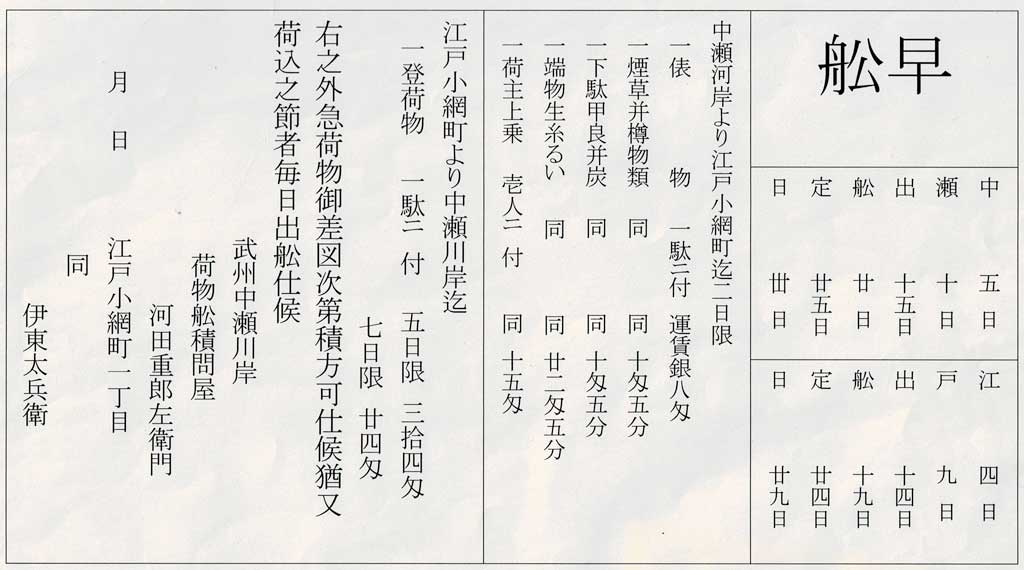

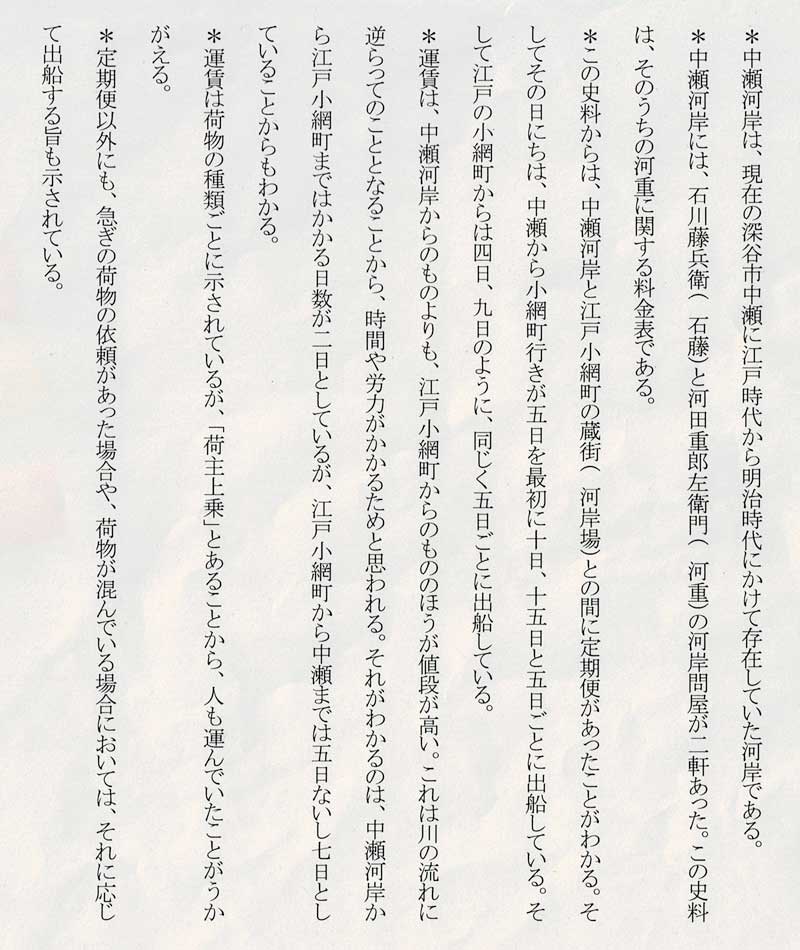

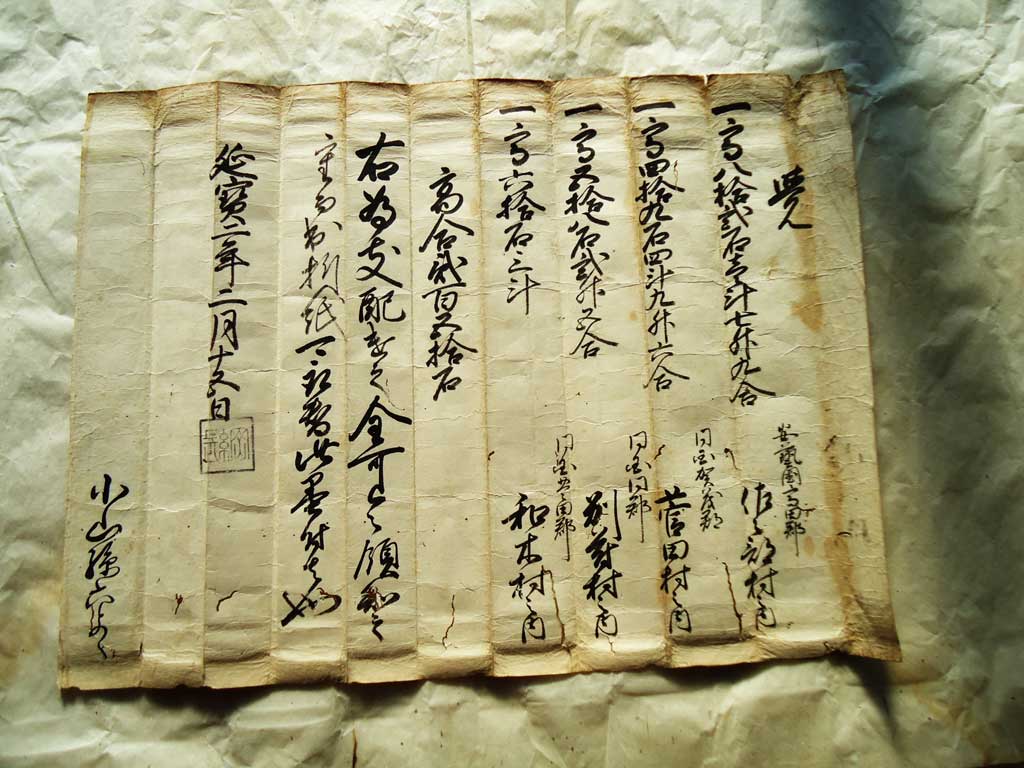

江戸期木版早船料金表

【解説】

応永年間(1394〜1427)武野七党一の児玉党の秩父高俊が倉賀野に住み着き倉賀野三郎を名乗った。

倉賀野河岸の開設は永禄四年(1561)であったといい、慶長12年(1607)には徳川家康が江戸城の修築に使う巨石を運ぶために中瀬まで舟運を開いたとある。

船税:明治元年(1868)から軍艦以外のすべての船を対象に貸した税。同30年(1897)以降、営業税の新設に伴い国税としての徴収は廃止。

文は参考資料より

街かど歴史資料室所蔵

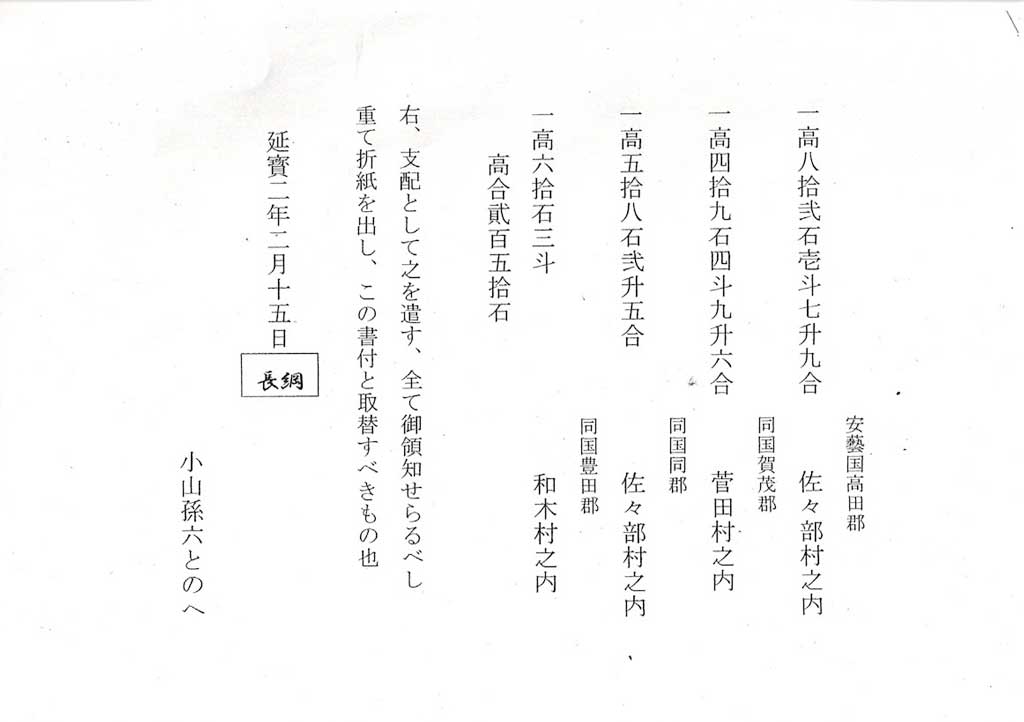

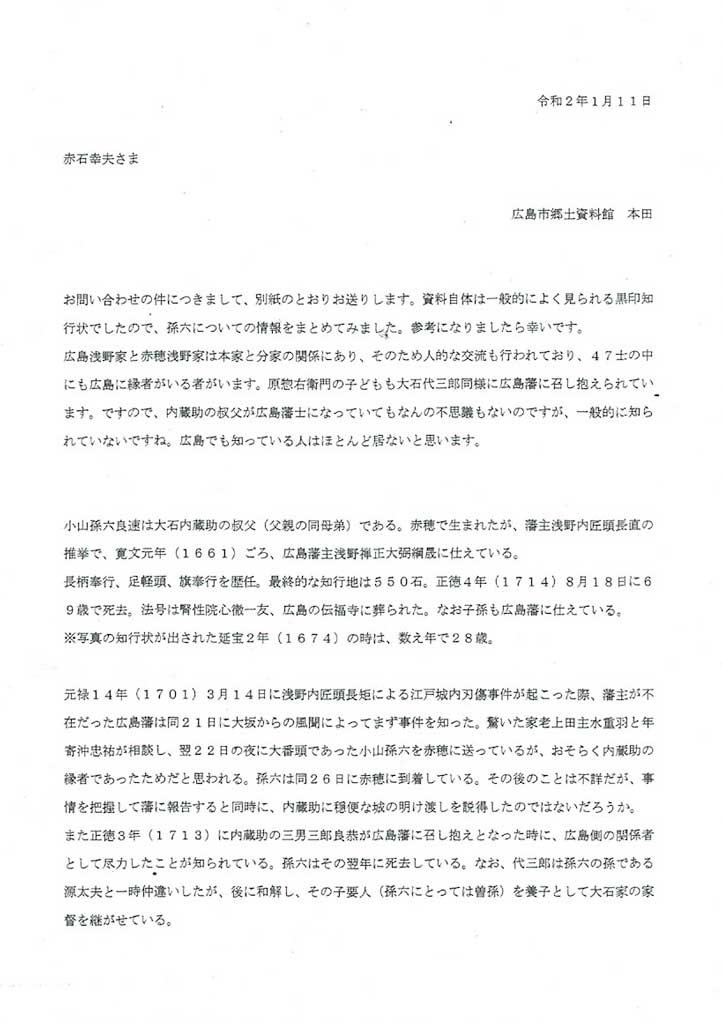

書状の名は忠臣蔵ゆかりの人

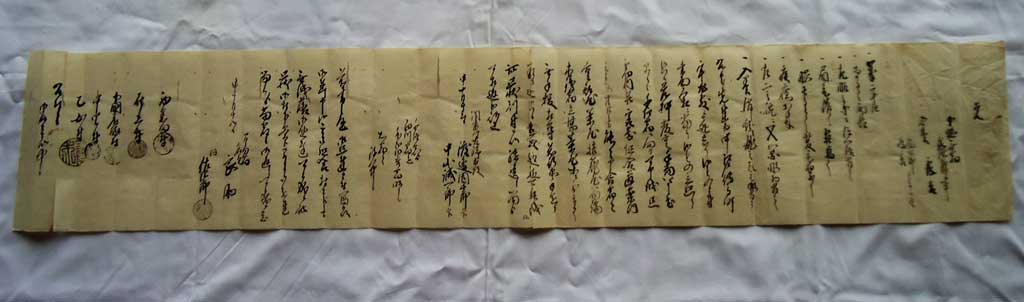

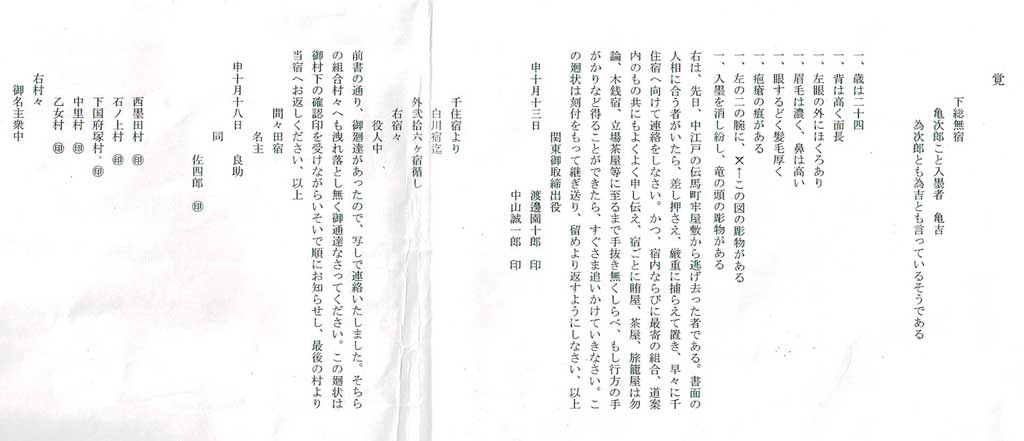

江戸期人相手配と廻達状

街かど歴史資料室所蔵 縦55cm✕横87.5cm

外部参考:嘉永三年(1850)年7月 国定忠治こと長岡忠次郎は中山誠一郎氏によって捕縛。

中山誠一郎氏は、上州岩鼻陣屋支配代官に着任。元治元年(1864)〜慶応元年(1865)家禄100石。

解説文:宮代町郷土資料館 横内様の掲載許諾済み

江戸期十手・呼子

街かど歴史資料室所蔵

1.江戸期岩鼻代官所

上級捕吏使用十手 長さ25cm

2.江戸期岩鼻代官所

捕吏使用十手 長さ38cm

3.江戸期松代藩官給十手

長さ40cm

4.江戸期呼子笛鹿角

岩鼻代官所で使用

5.江戸期呼子

岩鼻代官所で使用

6.江戸期呼子笛

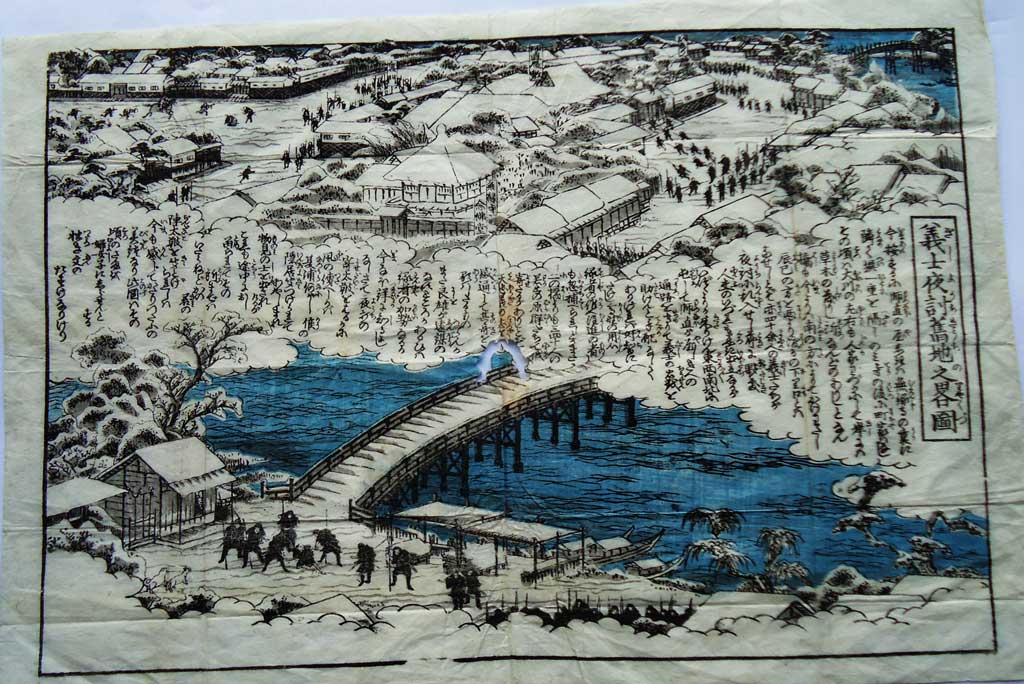

黒印知行状・義士夜討

※画像をクリックすると、それぞれ拡大表示します。

上州出湯の旅路

伊香保電気鉄道は、明治42年12月伊香保温泉の有志により資本金21万円で伊香保軌道株式会社が設立され、明治43年10月から電車2両で営業を開始した。

地元ではチンチン電車として親しまれていた。この電気軌道は伊香保温泉への輸送機器として多くの湯治客や観光客に利用され、榛名伊香保地域の観光化と発展に貢献してきた。

その後、経営権は東京電燈株式会社を経て昭和3年から東武鉄道株式会社に移り、名称は伊香保電気鉄道となった。

昭和31年に廃止され、現在は東武バスの路線となっている。

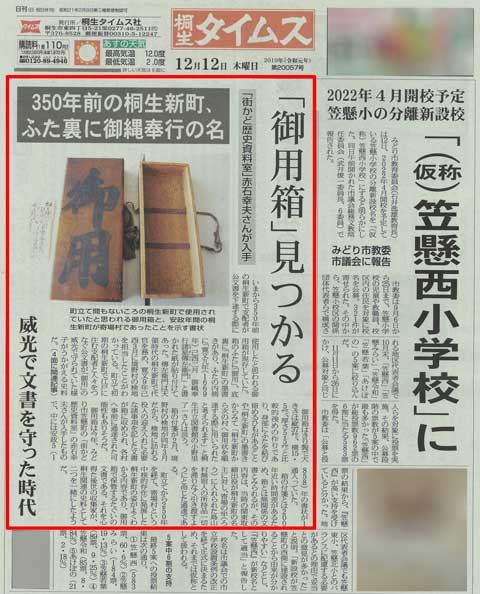

桐生新町「御用箱」が掲載されました

桐生タイムス2019年12月12日第20057号に掲載されました。

※写真をクリックすると、PDFファイルで拡大表示します

※本掲載内容は、桐生タイムス社様の掲載許諾済み

御用箱

※写真をクリックすると拡大表示します

街かど歴史資料室所蔵

縦36.5cm×横15.5cm

蓋の表に「御用」と書かれたこの箱は「御用箱」と呼ばれるもので、幕府や藩などから来る公用の文書を保管するための箱です。特に宿場などにおいては、これから来る公用の役人などが必要とする人手や馬の数などが、文書で先触れとして事前に届きます。宿場では先触れに従い、あらかじめ準備を行い、滞りなく次の宿場に送り出せるように準備をしなければなりませんでした。

「御用箱」はこうした大切な文書を保管し、次の宿場などに渡すまでの間入れておくための箱として用いられました。この箱の底裏には「桐生新町」とあり、この箱が桐生新町の物であることがわかります。

蓋を開けるとその裏側には「寛文九年己酉二月 御縄奉行 諸星傳左衛門」と書かれた紙が貼り付けてあります。

また箱の中身としては、関東取締出役の金子真蔵から、桐生新町の新助と甚左衛門の両名に宛てた古文書が入っています。

調べてみると、箱裏に貼られた年代と古文書の年代は同じではありません。この箱は、長く収集家の手元にあったそうです。箱も文書も桐生新町に関係する内容であることは間違いないので、もしかするとその収集家の手により、別々に入手したものを一緒に保管されてきたものかもしれません。しかし、「御用箱」の使われ方を示している点では、とてもわかり易い状態であると言えます。

宮代町郷土資料館

横内美穂

※解説文掲載は許可済みです

無鄰館横丁我楽多市お知らせ

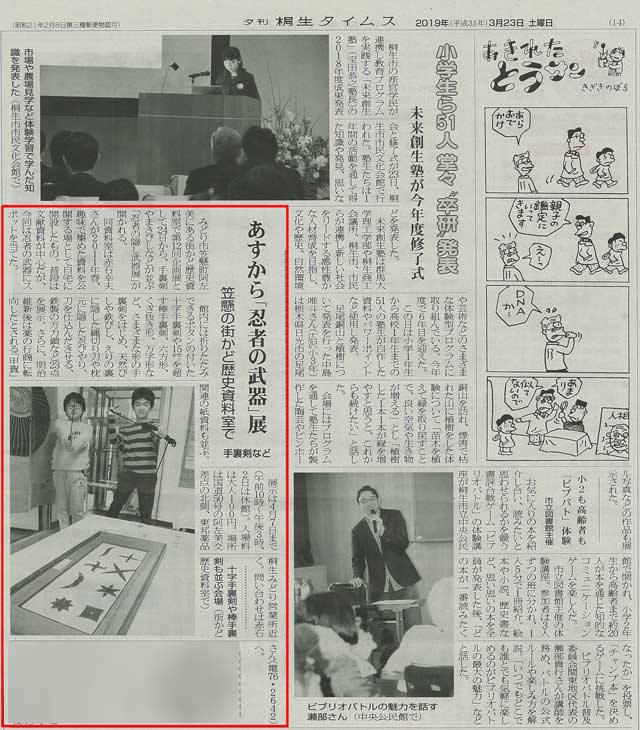

街かど歴史資料室イベント「忍者の武器」展 (終了済み)

2019年3月23日(土)夕刊 桐生タイムスに掲載されました。

3月24日〜4月7日に開催されたイベントです。

※写真をクリックすると、pdfファイルで拡大表示します。

東京浅草レトロな旅路

左側に見える高い塔は浅草凌雲閣で、明治23年11月に開業。凌雲閣はイギリス人技師バルトン氏の設計で、赤レンガ造りの12階建て高さ67メートルの塔。

内部には日本で初めてのエレベーターが設置され、1階は演芸場、2階から7階は諸国の物産、9階と10階が世界各国の風景画などを集めた美術展示場所、11階と12階が展望になっていた。

大正12年の関東大震災で崩壊するまで、凌雲閣は東京の新名所として賑わった。

今や江戸情緒を持つ東京浅草は外国人の往来で仲見世通りは賑わい栄えている。

文:参考文献資料より

写真:街かど歴史資料室所蔵

浅草仲見世の由来については仲見世の出現は元禄、亨保にさかのぼるといわれ、床店式の見世が多かったのであるが、ここは浅草寺の南谷にあたり両側にあった。

支院12院が移転、明治維新後露店式から現況のような仲見世の構造が徐々に出来上がったのである。

浅草海苔は人々に良く知られている。はじめ浅草川で海苔を採っていたが元禄以降品川から生海苔を取り寄せ製した。

文:参考文献資料より

写真:街かど歴史資料室所蔵

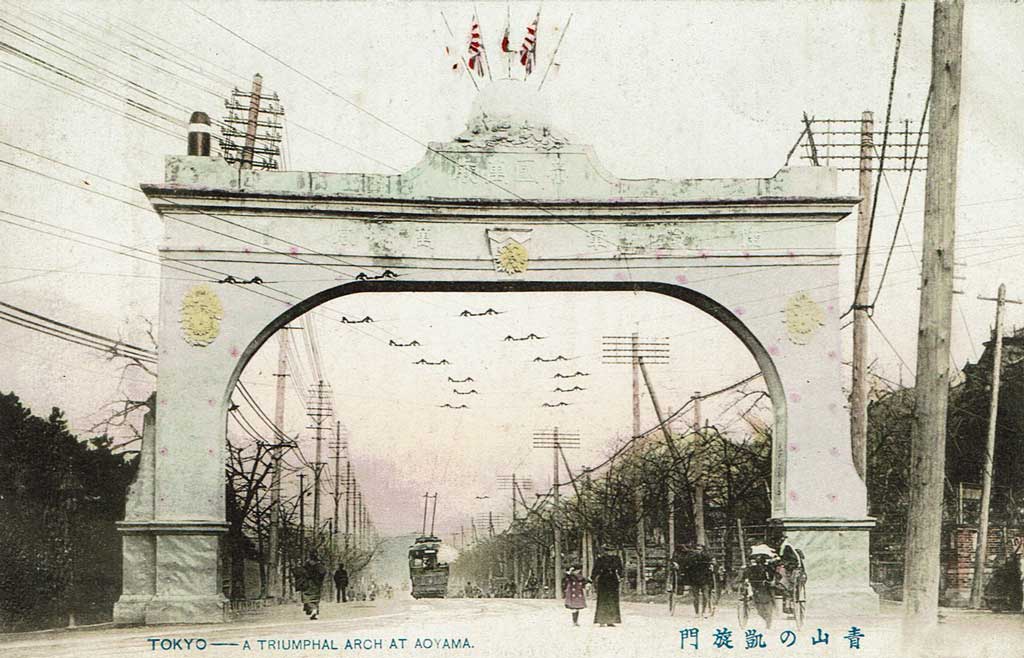

東京青山ロマン紀行

赤坂見附より青山北町に至る大山街道

現在の青山通り右の緑が青山御所

左の洋館は地図上では手前から赤坂区役所、赤坂警察署、共愛病院

明治38年5月頃創設となっている。

かつて江戸御府内では青山常陸介忠成は天正19年(1591)家康から広大な土地を賜っている。

青山氏の名字が土地の地名となって青山と呼ぶようになった。

現在の南青山二丁目青山霊園のところにあった青山家代々の菩提所は青山梅窓院である。

写真で見るレトロな青山の街の面影も時の流れとともに街は国際都市へと移り変わった。

文:参考文献資料より

写真:街かど歴史資料室所蔵

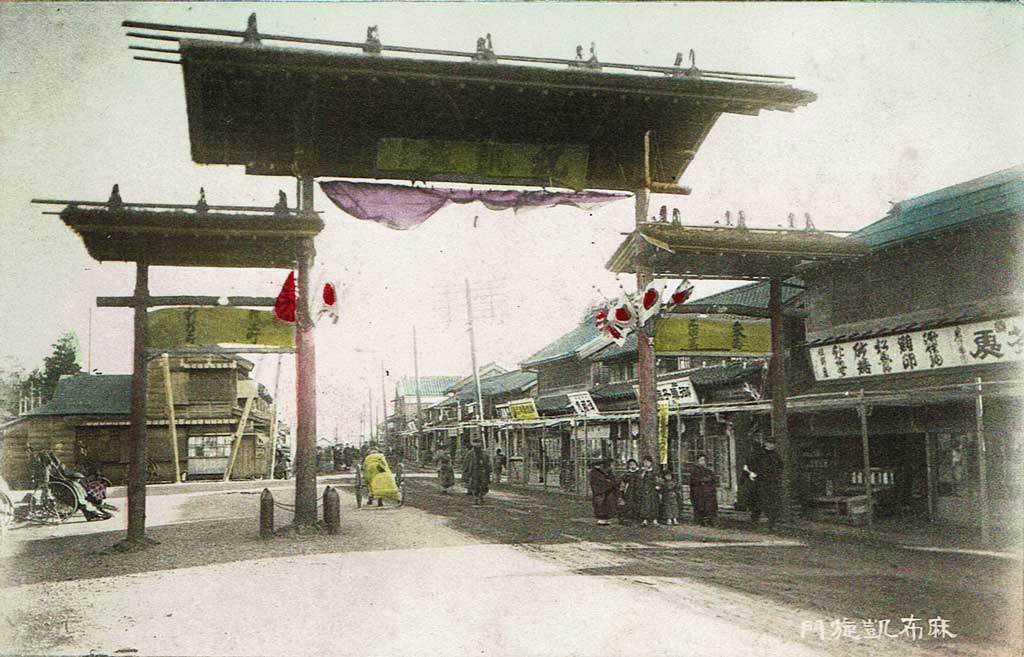

東京麻布の旅

六本木の交差点より南西のはたの場所に建てられた。

日露戦争の奉祝門、明治38年頃

東京案内によると明治38年末現在の麻布区の戸数は1万7,658戸、人口は6万7,700人という。現在と比べれば少なかった。

江戸幕府は安政5年(1858)五ヶ国と修好通商条約を結んだが、公使館などにあたる建物がなく政治的に中立だった高輪や麻布などのお寺が公使館として提供された。

かつて江戸砂子によると麻布の地名は、能く麻の生える地にて布事あらず浅茅生(あさじふ)草の浅々と生える地を浅生(あさふ)なり。

写真で見る江戸の風情をもつ麻布の街の面影も今や街は大都市へと移り変わった。

文:参考文献資料より

写真:街かど歴史資料室所蔵

両国橋水紀行

江戸は維新で東京となった。

1865年(明治元年)7月東京と改称され、9月には明治と改元。天皇が初めて東京に行幸した。

かつて両国橋がかけられていたのが万治2年(1659)隅田川以東が下総国で西側が武蔵国なので両国橋と名付けた。

時に日本橋と同じく火事多発都市、水害都市江戸の元では、両国橋も焼失5度、流出2度そのほか朽損、破損で少なくとも10回は改架された。

明治となった東京では、鉄道の開通と前後して府下における人力車数が急増する。1871年5月に2万台余であったのが、年末には4万台に達する。

馬車も1872年2月には華族、官員99台、町内渡世11台を数え府は3月4日馬車規則を制定するほどであった。

明治2年12月25日東京横浜間に電信が開通し、公衆電報の取り扱いが始まった。

浮世絵の中では人力車、馬車、舟運、電信局開設等が描かれている。

浮世絵で見る江戸の風情を持つ両国橋の面影も今や時代の流れとともに街は近代都市へと移り変わった。

ご案内

当資料室所蔵の資料(写真)がBS-TBS「関口宏ニッポン風土記」にて使用されました。

・日時:9月29日(土)昼12時〜12時54分

・番組:BS-TBS「関口宏ニッポン風土記」

右の写真です→

- 草軽ロマン紀行

Kusakaru romance travelogue2018.10.27

- レトロな馬車道の旅路

Journey of retro Bashamichi2018.9.5

- 荒川の長閑な旅路

Arakawa's idyllic journey2018.2.27

- レトロな東京万世橋の旅路

The journey of the retro Tokyo Manseibashi Station2017.6.26

- 堀切江戸紀行

Traveler's journey of Horikiri,Edo2017.4.24

- 向島花見紀行

Mokujima, The most famous cherry-blossom viewing sight in Tokyo2017.2.27

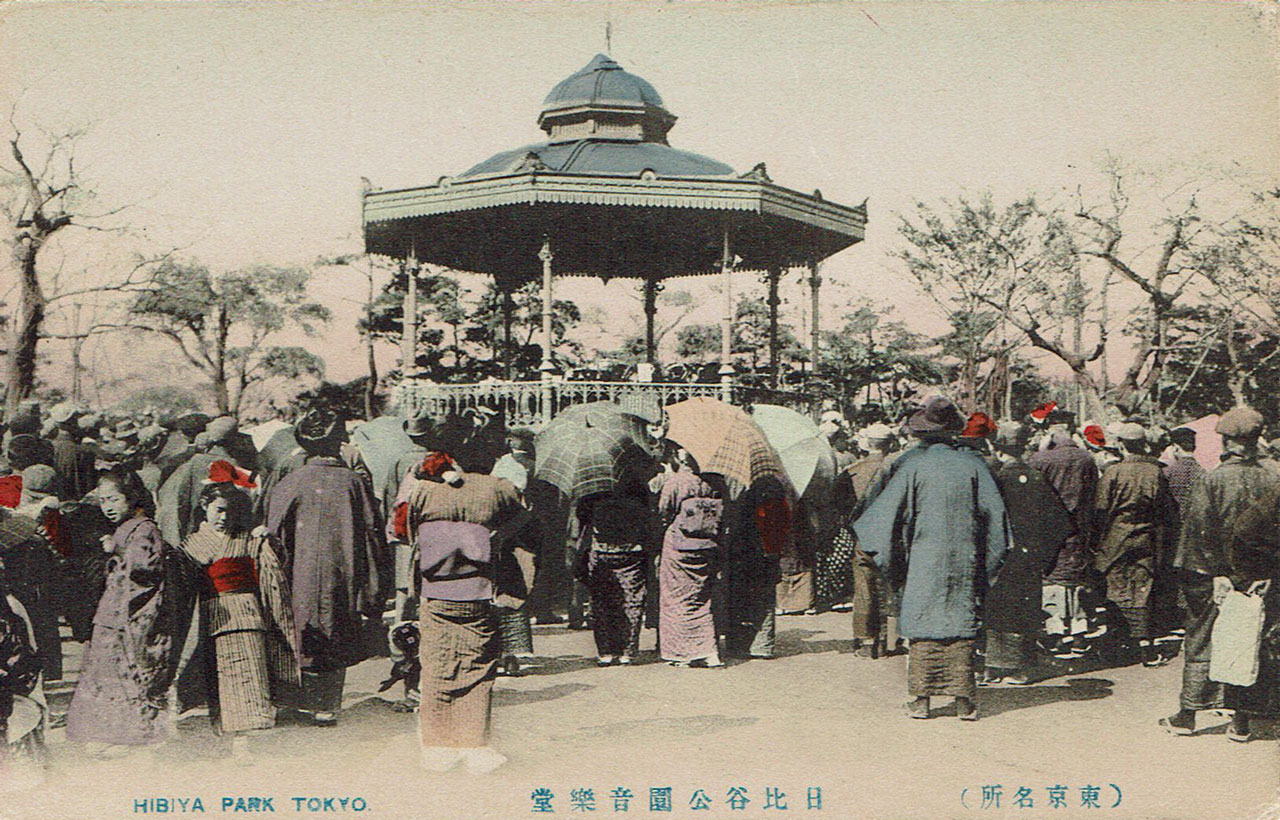

- 東京名所日比谷公園音楽堂

Hibiya Open Air Concert Hall which is the sights of Tokyo.2016.12.22

- 東京名所日比谷公園音楽堂

Hibiya Open Air Concert Hall which is the sights of Tokyo.2016.12.22

- 上空からの東京上野広小路

This is a picture that was seen from the sky Ueno Hirokoji of Tokyo.2016.7.1

- レトロな街・浅草

Town Asakusa that leaves a nostalgic feature.2016.3.26

- 東京 向島慕情

Our feelings that yearns Tokyo Mukojima.

2016.1.1

- 名曲の旅路・東京銀座通り

Journey of a famous tune and Tokyo Ginza street.2015.9.30

- 江戸日本橋紀行

Edo Nihonbashi travelogue.2015.7.1

- 「花燃ゆ」ゆかりの瓦版 入手

We've got Kawaraban that are related to the NHK drama "Hana Moyu".(花燃ゆ).2015.4.9

- 長州戦争の「かわら版」発見

We found the Kawaraban (かわら版, literally "tile-block printing" referring to the use of clay printing blocks) distributed in the Choshu war.2015.4.6

- 東京お茶の水ロマン紀行

Romantic travelogue Tokyo Ochanomizu.

「お茶の水」の由来〜お茶の水橋や電車もご覧いただけます。

2015.3.31

- 思い出の旅路 東京九段坂

Journey of a memory Tokyo Kudanzaka.

2015.1.1

- 長閑(のどか)な旅路 大谷石の町大谷

Peaceful journey Town Oya of Oyaishi stone.

大谷行き人車軌道(一般乗客および貨物運搬)を取り上げました。2014.11.1

- 草軽電気鉄道 「高原列車とロマンの旅」

Kusakaru electric railway "plateau train and a romantic trip" .

かつて軽井沢駅から北軽井沢を抜けて、草津温泉まで運航する列車が存在していたことを、皆さんはご存じでしょうか?

今回は、その草軽電気鉄道のおもかげを辿ります。2014.9.4

- 日光山の富くじ「興行チラシを発見」

We discovered the flier about the lottery of NIKKOSAN.

日光山(現在の二社一寺)が江戸時代に幕府の許可を得て実施した富興行の定書(現在の宝くじ案内チラシ)を街かど歴史資料室が発見しました。

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします2014.7.7

- 多田家(徳島県小松島市)の古文書

Ancient documents of the Tada family.

「街かど歴史資料室」が徳島県立文書館に寄贈・寄託いたしました。

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします

2014.7.1

- 富岡製糸場関連 稀少資料

Rare data of the Tomioka silk mill.

当時の工場内部や女工、さらに富岡製糸場初代場長でもあり渋沢栄一翁の師と言われる尾高藍香翁(惇忠)の資料を入手し、掲載しました。

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします2014.6.25

- 富岡製糸場の木版画

The wood-block print of the Tomioka silk mill.

富岡市から当資料室へ4月10日に調査で来訪。

桐生タイムスへ掲載されました。

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします

2014.4.26

- 80年前の災害資料

笠懸の「旋風」被害写真も収録

今から80年前に群馬県を襲った台風被害をまとめた資料

3月13日付 桐生タイムス紙に掲載されました。

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします2014.3.23

- 今はなき東上州忍山鉱泉宿の旅

とても貴重な資料を入手いたしました。

桐生市梅田町に存在した忍山鉱泉の写真およびその解説を新たに掲載しました。

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします2014.2.26

- プレミアム絵はがき販売開始 ♬ 完売させていただきました。

トップページに使用されているオリジナル絵画について、たくさんの方々より販売に関するお問合せを頂いておりましたが、このたび絵はがきとして数量限定(各300枚限定)にて販売を開始致します。販売金額は1枚あたり100円です2014.1.26

- 引札錦絵展 終了しました(〜2014年1月17日まで)

足銀桐生市場支店にて

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします2013.12.29

- 「注目の資料」として歌麿に関する興味深い資料を公開いたします(下野北関東歴史研究会 熊倉精一会長 所有)

右の写真をクリックすると当該ページへリンクします2013.12.29

- 右の写真は現在の富士重工業株式会社の前身である大正時代の「中島飛行機製作所」と零戦(写真をクリックすると拡大表示されます)。

- 群馬県のウェブサイトにも『街かど歴史資料室』の記事が掲載されております。

右の画像をクリックすると群馬県のウェブサイトへリンクします。

- 上毛新聞ニュース(WEB版)にも『街かど歴史資料室』(ユニーク番付紹介)が掲載されました。2012年3月25日

右の画像をクリックすると上毛新聞ニュースへリンクします。

- ウェブ桐生タイムスでも紹介されております。「埼玉県杉戸町より調査員来訪」 2011年6月10日

右の画像をクリックするとウェブ桐生タイムスへリンクします。

- さらに、上毛新聞ニュースへ掲載されました。2011年5月3日

右の画像をクリックすると上毛新聞ニュースへリンクします。

北斎漫画と江戸の軽業展(終了しました)

協賛:桐生歴史文化資料館(本町2丁目矢野園隣り)

三度屋書房 巻島

街かど歴史資料室 平成30年(ミニ展)

期間:平成30年1月18日〜1月25日まで

開館時間:午前10時〜午後3時

入場料:大人100円

開催日:18・19・20・21・22・23・24・25日

連絡先:0277-76-2642

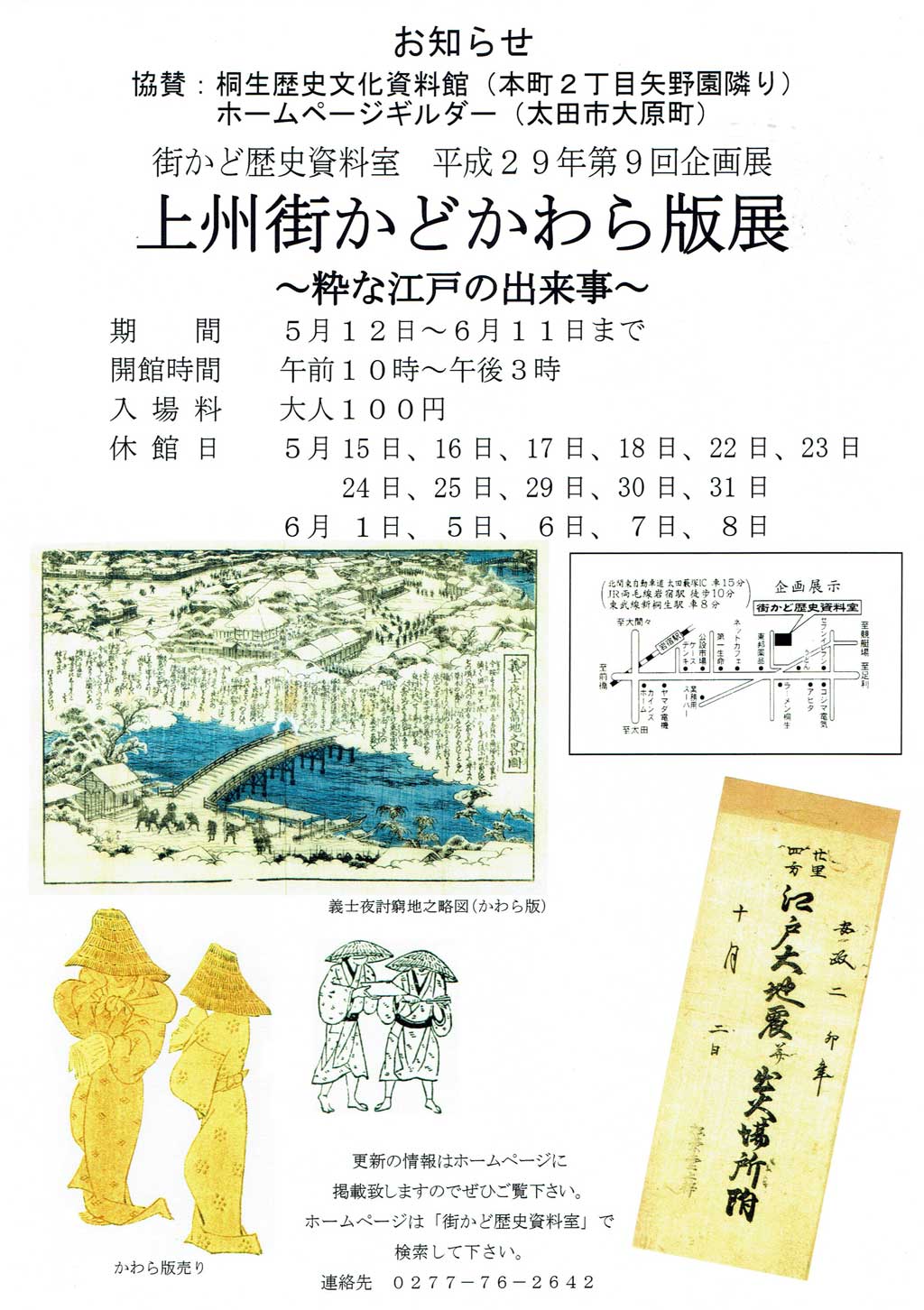

街かど歴史資料室 平成29年第9回企画展

上州街かどかわら版展

期間 5月12日〜6月11日まで

開館時間 午前10時〜午後3時

入館料 大人100円、小学生以下無料

休館日 5月15、16、17、18、22、23、24、25、29、30、31日

6月 1、 5、 6、 7、 8日

更新情報はホームページに掲載致しますので、ぜひご覧下さい。

右の画像をクリックすると拡大表示されます。

【新着ご案内】

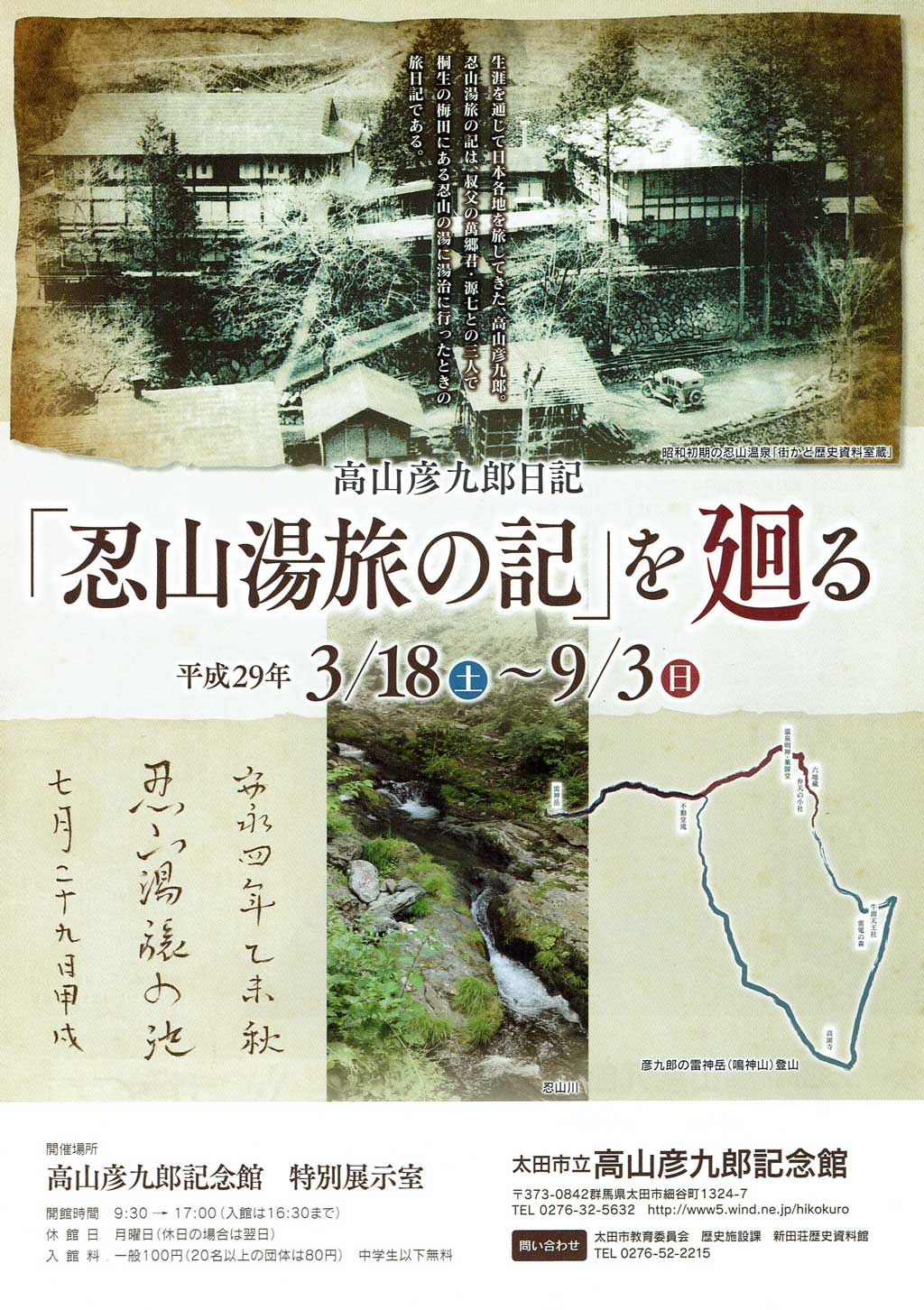

高山彦九郎日記「忍山湯旅の記」を廻る

・期間:平成29年3月18日(土)〜9月3日(日)

・開催場所:高山彦九郎記念館 特別展示室

・開館時間:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

・休館日:月曜日(休日の場合は翌日)

・入館料:一般100円

(問い合わせ)太田市教育委員会 歴史施設課 新田荘歴史資料館

0276-52-2215

ウェブサイト http://www5.wind.ne.jp/hikokuro/

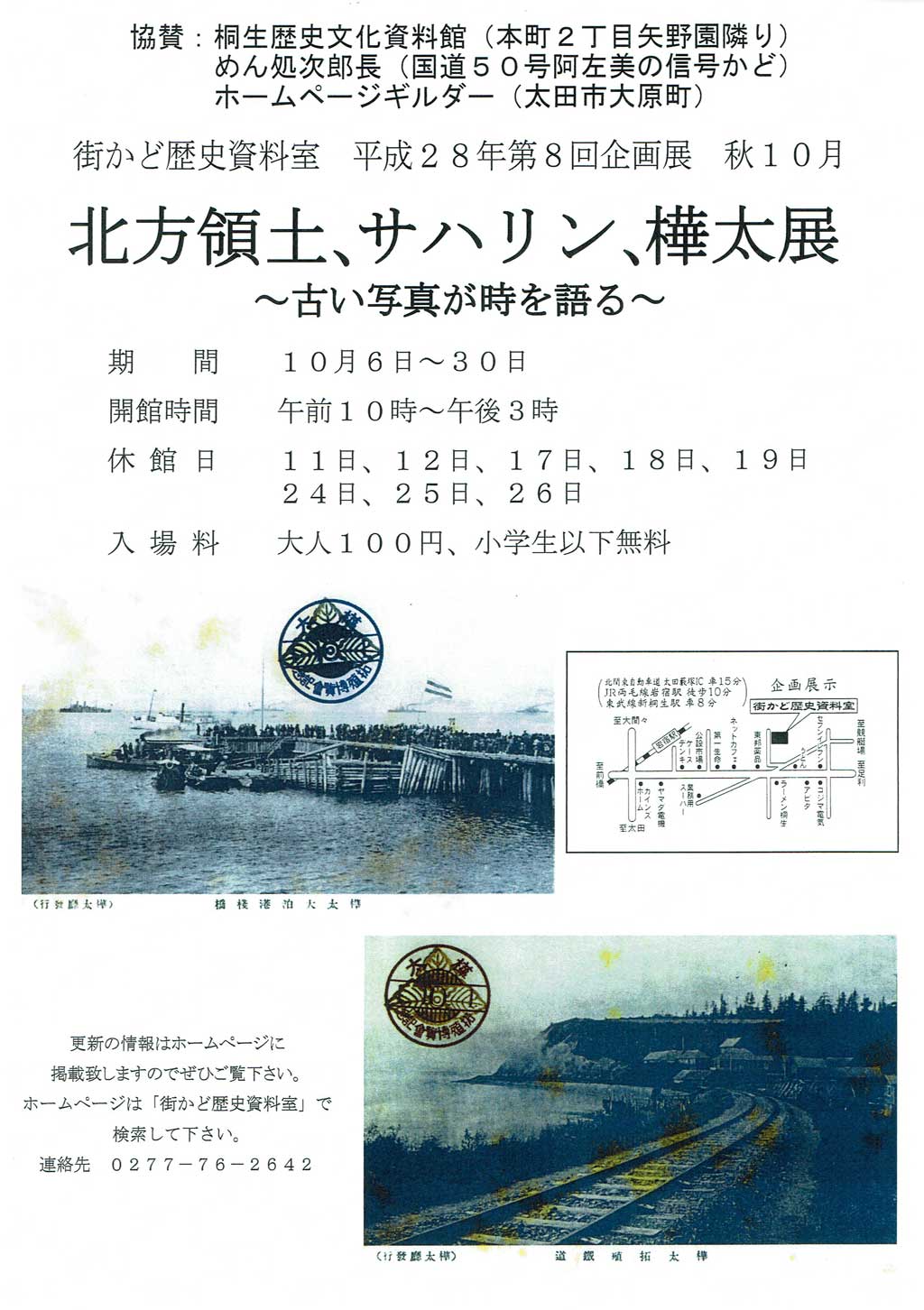

街かど歴史資料室 平成28年第8回企画展 10月

北方領土、サハリン、樺太展 〜古い写真が時を語る〜

期間 10月6日〜30日

開館時間 午前10時〜午後3時

休館日 11・12日、17・18・19日、24・25・26日

入館料 大人100円、小学生以下無料

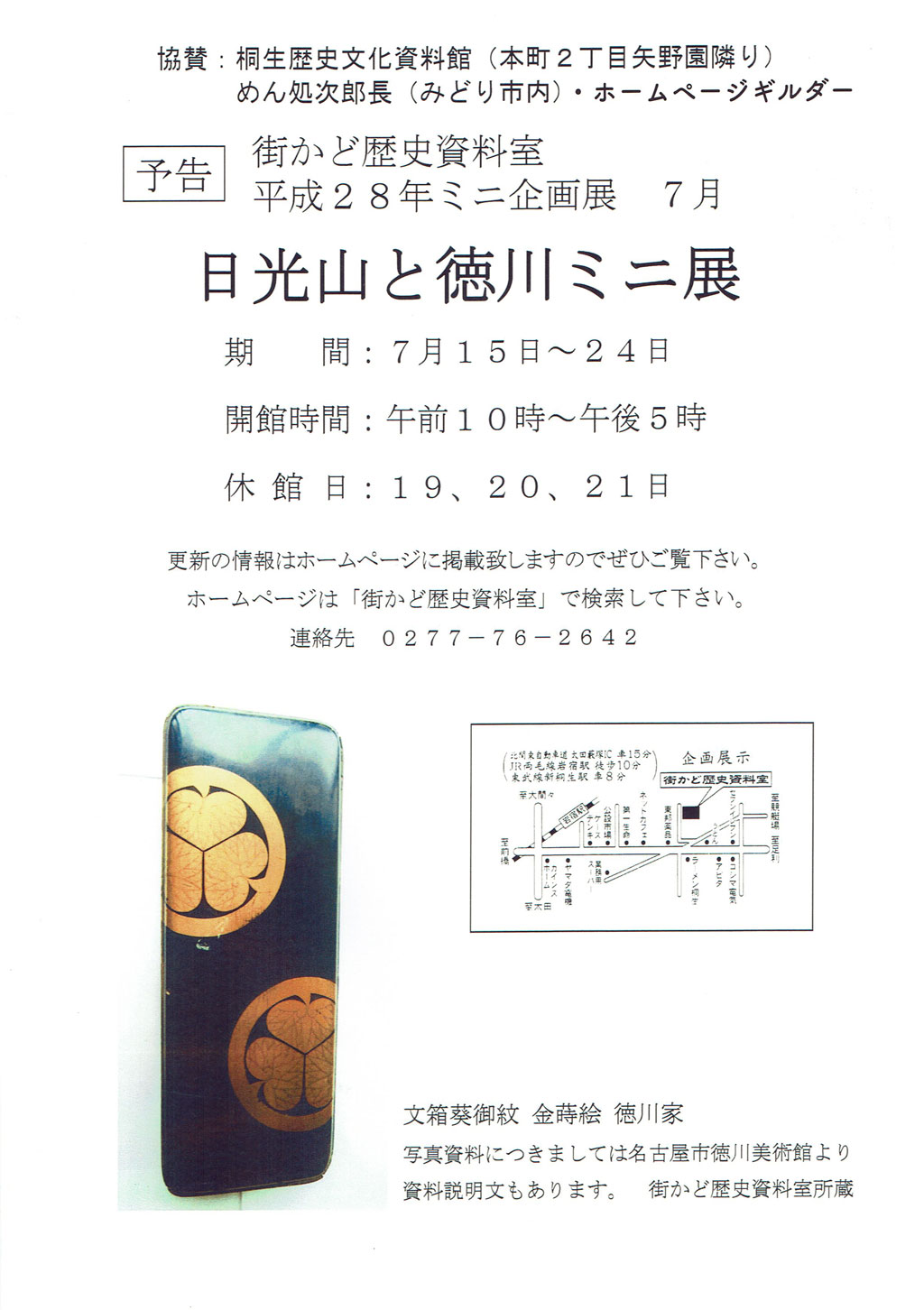

街かど歴史資料室 平成28年ミニ企画展 7月

日光山と徳川ミニ展

期間 7月15日〜24日

開館時間 午前10時〜午後5時

休館日 7月19・20・21日

入館料 大人100円、小学生以下無料

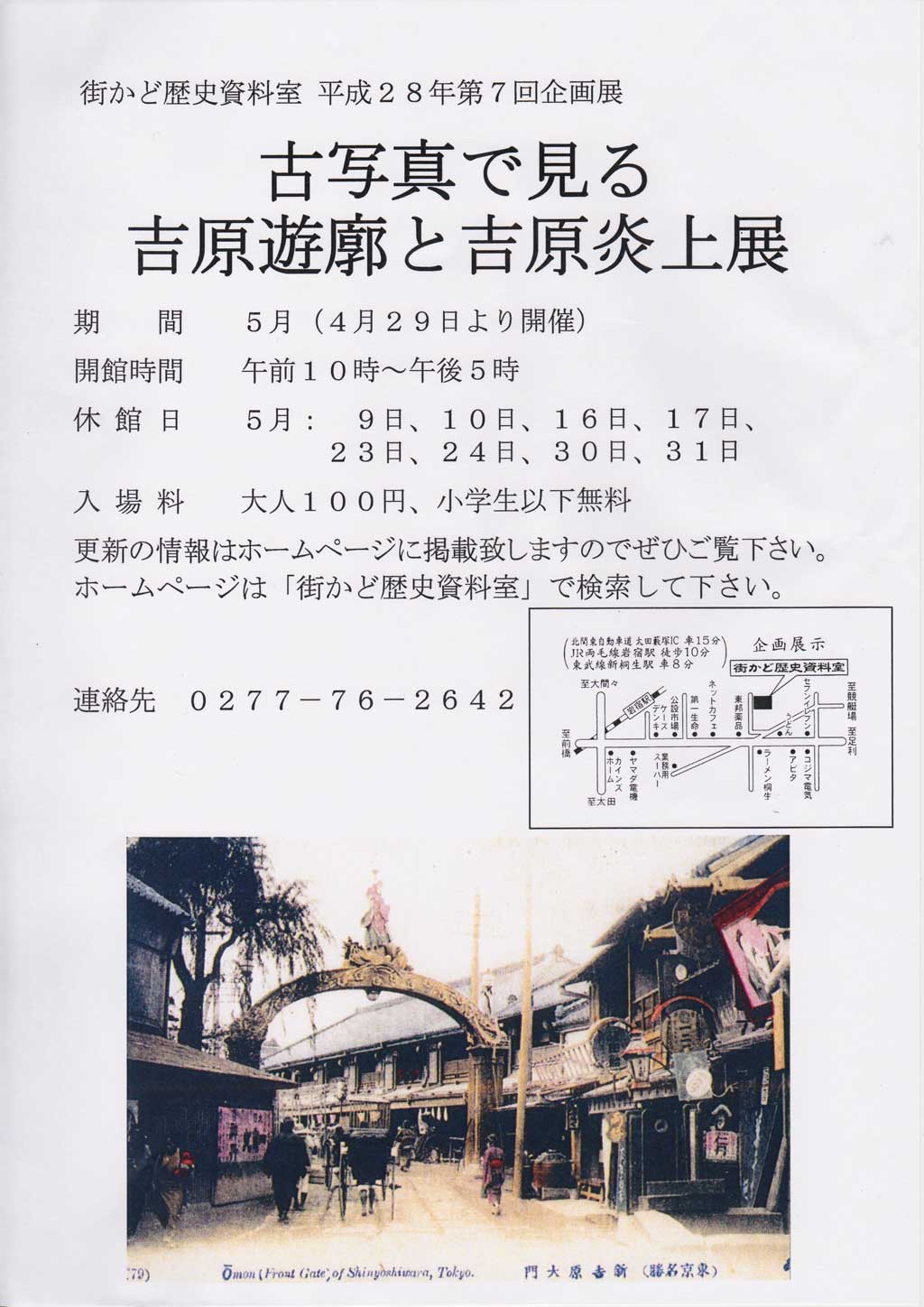

街かど歴史資料室 平成28年第7回企画展

古写真で見る吉原遊郭と吉原炎上展

期間 4月29日〜5月末日まで

開館時間 午前10時〜午後5時

休館日 5月9・10・16・17・23・24・30・31日

入館料 大人100円、小学生以下無料

【街かど浮世絵展】2016年1〜3月 ご案内 <終了>

下の浮世絵をクリックしてご覧ください(pdf.ファイルで開きます)

- 銅(あかがね)街道とは?

銅街道は、足尾銅山(あしおどうざん)の銅輸送の為に設けられた道路。

足尾と利根川平塚河岸(とねがわ ひらつか かし)を結んでいたが、元禄元年(1688年)頃から利根川の前島河岸となった。

足尾銅山が慶長15年(1610年)に発見され、銅は日光を経由して積み出されていたが、慶安元年(1648年)幕府直轄地になる。精錬された銅は、利根川の河岸から浅草蔵前の銅蔵まで舟で運搬された。

慶安2年(1649年)に足尾銅山から利根川の河岸まで道路が整備された。街道の宿場に銅問屋が決定された。

銅の輸送は、街道沿線59ヶ村の助郷人馬(すけごうじんば)によって行われた。

銅問屋は、沢入(そうり)、花輪(はなわ)、桐原(きりばら)、大原(おおばら)、平塚(ひらつか)、のちに亀岡(かめおか)の6ヶ所に置かれた。(文献資料より)

|CENTER:寛永通宝 足字銭 下野国足尾鋳造

寛保2年(1752年)から5年間

足尾山元に鋳銭座を開設

.jpg)

.jpg)